东皋书院与东平义学

政和县东平镇,古称东常市,位于松溪、建阳、建瓯、政和四县交界处,交通便利,经济相对发达,是仅次于政和县城关的贸易中心。

东皋书院位于东平镇东平村,原为社学,创立于明初。正统年间(1436—1449年),书院毁于战乱,后改建为庵,名乡学庵。清乾隆九年(1744年),当地生员范又纯、王宣等请求政和知县李藩恢复东皋书院,以施教泽。李藩认为“家塾党庠,教化所自始,人文所由蔚也”,故准其所请,移庵内佛像于龙山寺,重建东皋书院,建讲堂、学舍、门房、楼榭等,并撰写《重修东皋书院记》。乾隆十一年,东皋书院竣工,延请王宣等主持讲席,书院再度兴盛,培养了一批人才。如罗攀桂、杨汝等进士及第,分别出任江西崇仁和安肃知县;宋廷恩考中举人后任石城知县。东皋书院恢复后因无膏火学田,日常供奉及开支多为富户临时资助,难以为继,至嘉庆(1796—1820年)后期又逐渐衰败。

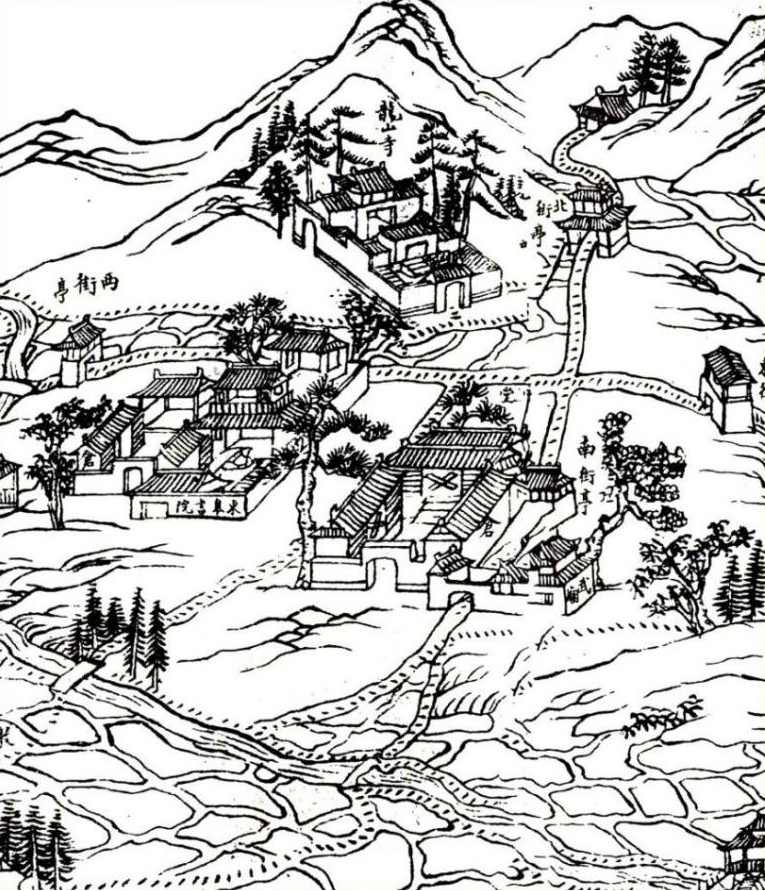

民国《政和县志》东皋书院图

道光十八年(1838年),东平里(今东平镇)庠生宋捷登为传承东皋书院教化育人的传统,在书院旧址建立东平义学,带头发动里人置学田800亩,以赡生徒。为保证学田的收益,又创建东平义仓,与义学相辅而行,将义仓的年利作为义学经费,延请宿儒蒋蘅为师,使学子们学业大进。他还制订《东平义学规约》八条,规定义学的财政收支、教师授课、生童膏火额外奖金、书院维护等。规约内容如下:

一、董理钱谷出入各项,由绅士公举其人。所有应办事宜,惟董事主议。每岁集同人秉公核算。

二、义学之设,专为培养人材,总须由地方绅士躬聘名师;到馆按月三课,勿致有名无实。

三、生童膏伙,此时经费不敷,未能预为限定,暂行按课每人奉卷资钱一百文。嗣后董事量入为出,临时酌增可也。

四、恭逢恩科大典。乡试每人奉钱六千文,会试每人奉钱三十千文,拔贡、优贡、朝考与会试同,副贡、恩、岁贡入都考职与乡试同。

五、修葺书院等项,均在此租谷酌用。

六、春秋两社,今举在庠八人专管,除各项喜金及现在公项出息二十八千八百文外,如有不敷,方向义学董事处开支。

七、收租谷价,本年支销照本冬价算。如有存积,照次年支销时价算。

八、义学租谷,理应年清年款。如有佃欠,董事集同人清查,禀官究追,毋稍徇隐,以昭核实。

宋捷登还订立《东平宾兴章程》五则,补充规定书院学生膏火、董事酬劳、维护修缮等经费的收支管理相关事项。光绪年间(1875—1908年),为规范义学董事会的管理,进士宋滋蓍修订《东平义学董事章程》十一则,对义学董事的轮年值理、出入钱谷揭示、佃租串标、钱谷折算、丰欠调济、董事酬劳等加以明确规定,使义学的管理更加规范。

光绪二十九年(1903年),废科举,立新学。光绪三十三年,政和县书院陆续改为公办小学校,宋滋藟、叶仰滋、李镜春等将东平义学改办为东平初等高等(也称两等)小学校。后学校逐渐废止,现仅存遗址。

自清道光以后,东平人才辈出,先是宋人杰乡试中举,拣选知县;道光二十九年(1849年),暨之骐中举,出任汉川知县;咸丰二年(1852年),刘瑞乡试中举;光绪十二年,宋滋兰、宋滋蓍兄弟双双进士及第,人称“一门双进士”,至今在当地传为佳话。这些成就的取得,既得益于东平深厚的文化积淀,也离不开东皋书院与东平义学的教育培育。如今,这些书院遗泽仍滋养着东平人的精神世界,成为地方文化传承的鲜活记忆。