建阳区地处福建省西北部,武夷山南麓,闽江主要支流建溪的上游。位于闽北中心,东邻政和县、松溪县,南接建瓯县、顺昌县,西连邵武市、光泽县,北接武夷山市、浦城县。

夏商以前,建阳属扬州。

周,属七闽地。

秦,属闽中郡。

西汉初,属闽越国。闽越王余善时(公元前135-前110年),曾筑大潭城(今建阳城区)以拒汉,下瞰溪潭,故名。始元二年(前85年),属冶县(又称侯官,今福州)。

东汉建安十年(205年),分上饶地及建安之桐乡置建平县,属会稽南部都尉(都尉府设今建瓯)。

三国吴永安三年(260年),以会稽南部都尉置建安郡(治今建瓯),建阳属之。

晋太康元年(280年),建平县因与荆州建平郡同名改为建阳县。《太平寰宇记》以为“因山之阳为名”。

隋开皇九年(589年),实行州、县二级制,建安废郡为县,属泉州(今福州),建阳县并入建安县。

唐武德四年(621年),复置建阳县,属建州(治建安)。武德八年,建阳县再次并入建安县。垂拱四年(688年),又置建阳县。

五代闽永隆三年(941年),改建州为镇安军(后改为镇武军);南唐保大四年(946年),又改永安军(治今建瓯,不久改忠义军),建阳县均属之。

宋开宝八年(975年),恢复建州,建阳县属之。端拱元年(988年),改建州为建宁军,建阳县属之。淳化五年(994年),升建阳县崇安场为崇安县(今武夷山市)。绍兴二十二年(1152年),升建宁军为建宁府,建阳县属之。景定元年(1260年),建阳县之唐石里(今黄坑镇)产嘉禾,更名嘉禾县。宋代,全县划为6个乡(群玉、升龙、建宁、崇政、仁义、开耀)23个里(三桂、崇仁、崇德、均亭、招贤、同由、文瑞、崇政、崇泰、宁化、钦仁、崇雒、崇阳、东田、三衢、崇化、永忠、长平、北雒、唐石、文强、建阳、忠孝)。

元至元十五年(1278年),改建宁府为建宁路,嘉禾县属之。至元二十六年,嘉禾县复名建阳县。

明洪武元年(1368年),建宁路复称建宁府,建阳县属之。洪武十四年,全县划为5个乡(建宁乡、群玉乡、仁义乡、崇政上乡、崇政下乡)19个里(县坊、同由、雒田、建忠、三衢、三桂、均亭、崇仁德、兴贤上、兴贤中、兴贤下、崇泰、崇文、崇政、嘉禾、禾平、永忠、北雒、崇化)。

清袭明制,建阳县属建宁府。道光十二年(1832年),分崇政、崇文、崇仁德、雒田各上、下里,分三衢为外衢、中衢二里,全县共24里(包括县坊)。

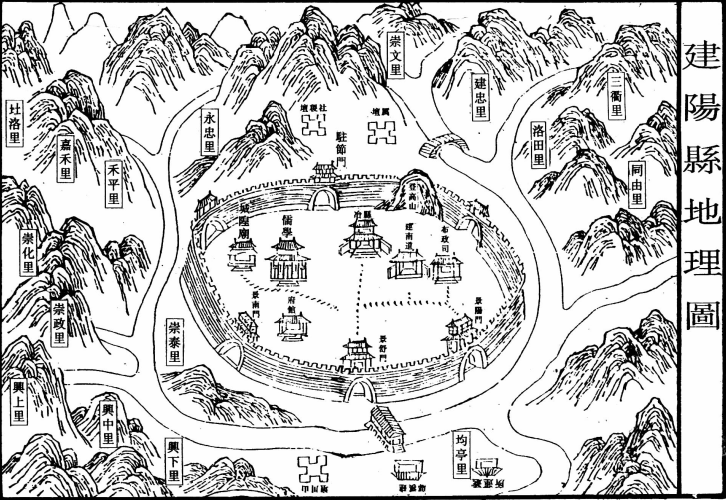

清康熙《建宁府志》建阳县地理图

民国元年(1912年),福建省实行省、道、县三级地方政制,建阳县属北路道(治今延平)。民国3年,改北路道为建安道,建阳县属之。民国16年废道,建阳县直属福建省。

民国17年,全县设5区20个乡。一区辖童游、水南、回瑶、彭墩4乡;二区辖徐市、筱岭、大阐3乡;三区辖麻沙、书坊、莒口、后山、茶布、黄坑6乡;四区辖长平、界首2乡;五区辖将口、崇雒、城村、后畲、回潭5乡。民国21年5月,全县划为9个区18个联保。一至九区分别为城区、童游、崇雒、将口、黄坑、麻沙、长坪、莒口、徐市。

民国22年11月“福建事变”,12月,福建省划分为4省、2个特别市,建阳县属延建省(驻今延平)。民国23年7月,福建省实行行政督察专员制度,建阳县属第十行政督察区(驻浦城)。民国24年,建阳县改属第三行政督察区(驻浦城);民国27年8月,第三行政督察区专员公署由浦城迁至建阳。

民国25年5月,全县调整为4个区,21个联保。一区设城坊,辖城关、彭墩、回瑶、七姑、后山、长埂6个联保;二区设将口,辖将口、崇雒、后畲、回潭、城村5个联保;三区设麻沙,辖麻沙、长坪、界首、黄坑、莒口5个联保;四区设徐市,辖徐市、筱岭、茶布、书坊、唐科5个联保。

民国28年9月,城坊废区,城区改为城坊镇。民国29年,联保改乡镇,城村乡划归崇安县。全县划为3个区17个乡(镇)。一区署设城坊,辖城坊镇、徐市镇、童游乡、回瑶乡、筱阐乡;二区署设将口,辖将口镇、彭墩乡、崇雒乡、后畲乡、后山乡;三区署设麻沙,辖麻沙镇、莒口乡、茶布乡、书坊乡、长坪乡、界首乡、黄坑乡。

民国30年1月,区裁并为2个,城坊、童游、后山、彭墩、回瑶5个乡(镇)归县政府直接管辖,其余12个乡(镇)分属2个区。民国31年,撤区实行县、乡(镇)两级制。民国33年1月,全县划为10个乡(彭墩乡、崇雒乡、莒口乡、书坊乡、茶布乡、长坪乡、界首乡、黄坑乡、筱阐乡、后畲乡)4个镇(景贤镇、将口镇、徐市镇、麻沙镇)。

1949年8月,福建省人民政府成立;9月,全省划分为8个行政督察专区、2个市,建阳属第一行政督察专区(驻建瓯),全县划为五区:一区城关,二区将口,三区徐市,四区后山,五区麻沙。

1950年3月,第一行政督察专区改称建瓯行政督察专区;9月,行政督察专区驻地迁至建阳,并改称建阳专区,建阳县属之。1951年,建阳县增设第六区长坪,全县划为6个区47个乡(镇)。1952年增设第七区彭墩,全县划为7个区67个乡。1954年,城区为直辖区,将口改一区,彭墩改二区,另增设七区黄坑、边区白洋,全县划为9区87个乡(镇)。1955年,调整区治范围,以乡所在地名区,全县有城区、将口区、徐市区、后山区、麻沙区、黄坑区等6区,下辖84乡。

1956年3月,撤销建阳专区,并入南平专区,建阳县属之;7月,撤销水吉县并入建阳县,分设水吉镇、回龙区、郑墩区、小湖区;建阳城区改城关镇;全县划为2镇(水吉镇、城关镇)8区81乡。

1958年底,全县成立公社,有城关、水吉、将口、徐市、茶布、莒口、麻沙、黄坑、回龙、漳墩、小湖11个公社。1961年,全县划为24个公社。1963年,设城关、水吉、麻沙3镇,全县公社调整为19个。1964年,全县划为11个公社3个镇(城关、水吉、麻沙)。1965年,改回龙公社为漳墩公社。1966年,撤销水吉镇。1967年,撤销镇的建制,全县划为11个公社。1970年,复置城关镇。

1970年9月,南平专区机关迁驻建阳,更名建阳专区;1971年6月,改为建阳地区,建阳县属之。1982年,改城关镇为潭城镇,改城关公社为童游公社,增设回龙公社,全县划为12个公社1个镇。

1984年,撤销公社,全县设童游、徐市、莒口、黄坑、书坊、将口、漳墩、回龙、崇雒、小湖10个乡和潭城、水吉、麻沙3个镇。

1989年1月,建阳地区行署迁驻南平,改称南平地区,建阳县属之。1992年,莒口、黄坑、童游、将口、漳墩撤乡改镇。1993年,徐市、小湖撤乡改镇,全县10个镇3个乡。

1994年3月,建阳撤县改市。

1995年1月,撤销南平地区设立地级南平市,建阳市属之。2002年11月,潭城、童游2个镇改为街道。2015年3月,建阳撤市改区。2020年1月,南平市行政中心迁至建阳。2022年2月,潭城、童游2个街道析置为5个街道。

至2024年底,建阳区国土面积3383平方千米,共辖5个街道(潭城、宝山、童游、崇阳、崇泰)、8个镇(将口镇、徐市镇、莒口镇、麻沙镇、黄坑镇、水吉镇、小湖镇和漳墩镇)、3个乡(崇雒乡、书坊乡和回龙乡),195个村、39个社区。

水吉,在建阳东部、南浦溪沿岸。隋以前,镇址系河道,名吉溪,后冲积成沙洲,故名。

北宋治平三年(1066年),析建安、浦城、建阳县地置瓯宁县。熙宁三年(1070年)省。元祐四年(1089年),分建安县半,复置瓯宁县(治今建瓯市),水吉属之。民国2年(1913年),瓯宁、建安合并为建瓯县。

民国5年(1936年),置水吉镇,属建瓯县。

民国27年10月,置水吉特种区,直属福建省政府。民国29年10月,撤销特种区建制,置水吉县,属第三行政督察专区(驻建阳),全县划为3个镇(复兴、小湖、大庙)、11个乡(太平、大安、漳墩、杭头、上墘、龙村、濠村、外屯、下墘、回龙、马坑)。民国33年,全县调整为1镇(复兴镇)10乡(小湖、大庙、大安、漳墩、杭头、下墘、龙村、濠村、回龙、外屯)。

1949年8月,水吉县属第一行政督察专区,次年先后改属建瓯行政督察专区、建阳专区,全县划为4区1镇52乡。一区水吉、二区下墘、三区回龙、四区小湖。

1952年10月,实行小区乡制,水吉县设6个区、3个镇、51个乡。1955年2月,全县调整为6个区、3个镇、68个乡。一区(城关区)辖5个乡(镇);二区(下墘区)辖15个乡;三区(回龙区)辖12个乡;四区(小湖区)辖13个乡(镇);五区(郑墩区)辖12个乡;六区(漳墩区)辖14个乡(镇)。7月,调整为4个区、1个镇、70个乡。

1956年3月,建阳专区并入南平专区,水吉县属之。

1956年7月,国务院批准撤销水吉县,将水吉县所属的第一、五、六3个区和第二区的5个乡、第三区的6个乡、第四区的6个乡划归建阳县;第二区的10个乡、第四区的7个乡划归建瓯县;第三区的6个乡划归浦城县。同年9月25日,正式撤销水吉县建制。