编者按:南平市位于福建省西北部,与浙江、江西两省交界,俗称闽北,是福建省最早开发的地区之一,下辖10个县(市、区)的建县历史均在千年以上。东汉建安初年(196年),福建最早设置5县,闽北有南平(今延平)、建安(今建瓯)、汉兴(今浦城)3县。三国吴永安三年(260年),置建安郡(治建安),唐代更名建州,“福建”之名即取福州、建州首字而来。宋代,福建设八府(州、军),始称“八闽”,闽北有南剑州(治今延平)、建宁府(治今建瓯)、邵武军(治今邵武)。明清时期,闽北有延平、建宁、邵武三府。为传承弘扬闽北优秀传统文化,我室挖掘历代方志史料,系统整理10县(市、区)建置沿革,分期在公众号刊发,供学习参考。

延平区建置沿革

延平区地处福建省中部偏北,属南平市辖区。东邻宁德市古田县,东南与福州闽清县交界,南交三明市尤溪县,西南与三明市沙县区毗邻,西接南平市顺昌县,北连建瓯市。

夏商以前,延平属扬州。

周,属七闽地。

秦,属闽中郡。

西汉初,属闽越国。始元二年(前85年),属冶县(又称侯官,今福州)。

东汉建安元年(196年),分侯官北乡置南平县,寓意“南疆平定”,是福建最早设立的五县之一,属会稽南部都尉。

三国吴永安三年(260年),在今建瓯置建安郡,南平属之。

晋太元四年(379年),改南平为延平。民国《福建通志》载:“南平县,晋析为延平、宛平(属晋安郡),殆取山川袤延宛转,中有平原之意。”

南朝宋元嘉年间(424—453年),以南平沙戍堡置沙村县(今三明市沙县区。一说是义熙年间405—418年置)。泰始四年(468年),延平县废,并入建安郡。

唐武德三年(620年),置延平军,属建州。

五代闽开平至同光年间(907—926年),改延平军为延平镇。闽同光三年至天成元年(925—926年),改延平镇为永平镇。闽天德元年(943年),王延政僭位,在建州建立殷国,改永平镇为龙津县,并置镡州。南唐保大三年(945年),南唐灭殷,撤镡州,复为延平军;保大四年,置剑州(治剑浦),领剑浦(由龙津县改)、延平、富沙。

宋初,剑浦县划为积善、富沙、归善、上阳、芹哨、延平和垂裕7乡、37里。太平兴国四年(979年),改剑州为南剑州,以别于蜀之剑州,同时撤销延平、富沙二县,剑浦属南剑州。熙宁三年(1070年),割交溪乡属顺昌县。

元至元十五年(1278年),改南剑州为南剑路;大德六年(1302年),南剑路改为延平路,剑浦县改为南平县,属延平路。

明洪武二年(1369),改延平路为延平府,南平属之。明代南平县编户为四隅,领东、西、南、北四架,辖41里。

清袭明制。顺治十四年(1657年),南平县划为7乡、41里。

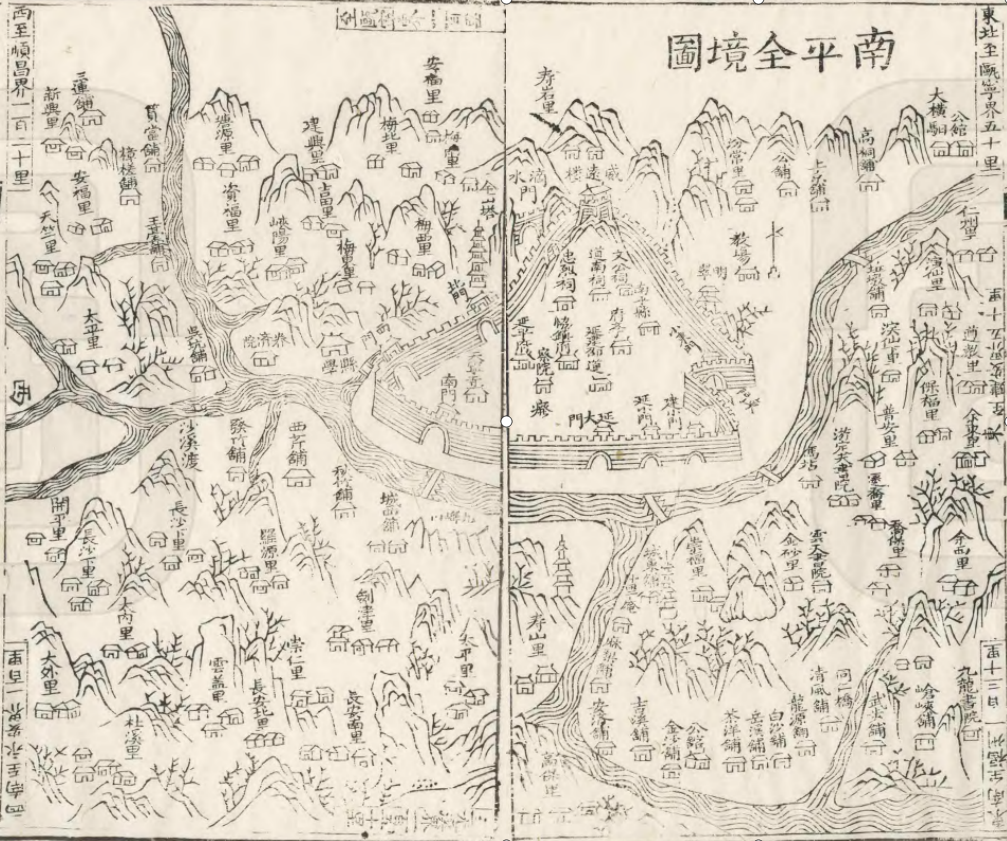

清嘉庆《南平县志》南平全境图

清同治八年(1869年),延平府城全景(黎芳 摄,郭盛 供图)

民国元年(1912年),福建省实行省、道、县三级地方政制,南平县属北路道,为道治所。民国3年,北路道改名建安道,南平县划为12个区:一区城区、二区吉溪、三区峡阳、四区大历口、五区宝茂、六区硬溪、七区溪后、八区王台、九区西芹、十区下道(今夏道)、十一区樟湖、十二区保福。

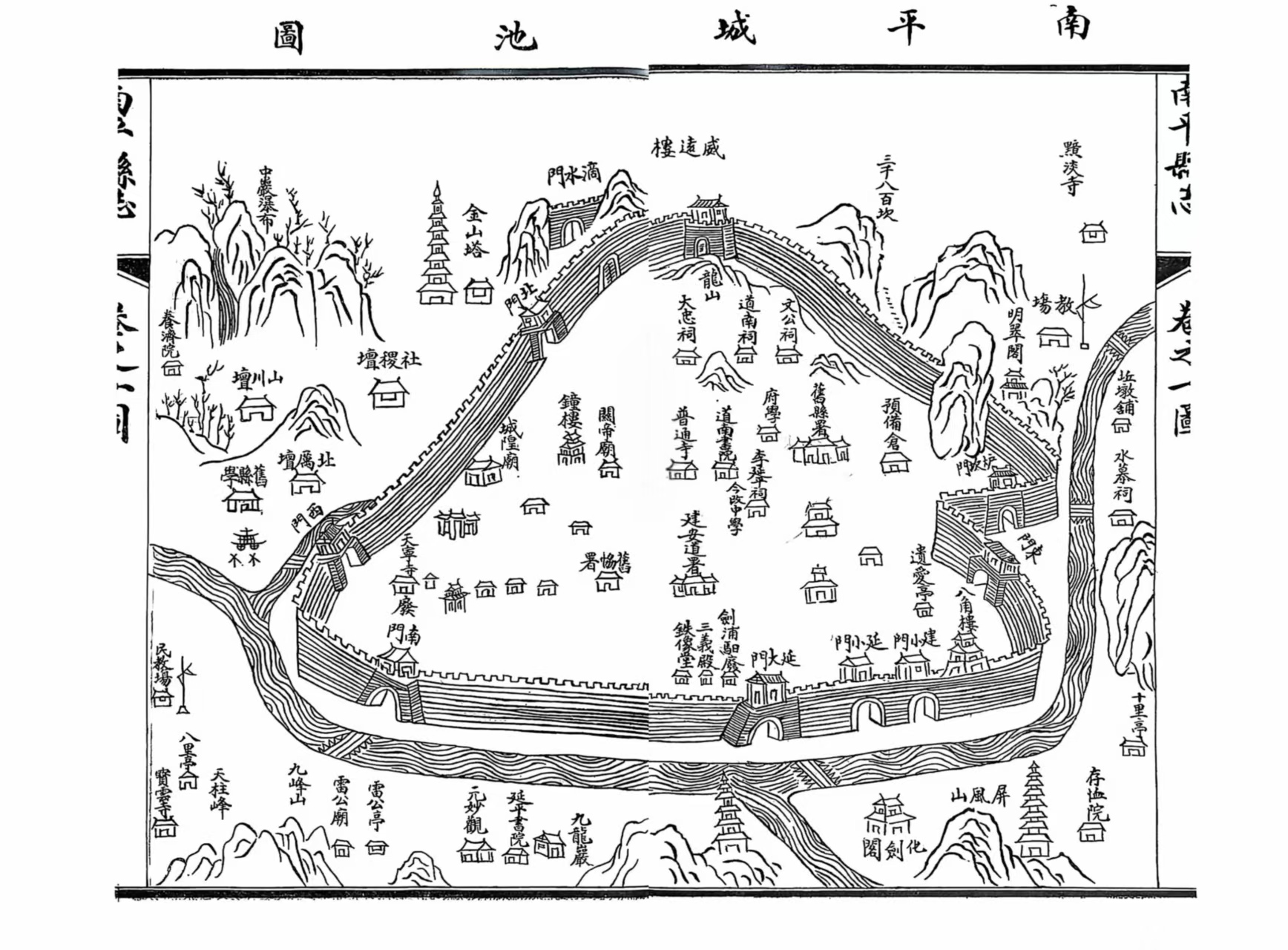

民国《南平县志》南平城池图

民国16年废道,南平县直属福建省,全县划为8个区:一区城关、二区吉溪、三区樟湖坂、四区下道、五区西芹、六区王台、七区峡阳、八区埂埕。

民国22年11月“福建事变”,12月,福建省划分为4省、2个特别市,南平县属延建省(驻南平)。民国23年7月,实行行政督察专员制度,南平县属第三行政督察区(驻南平)。同年,实行保甲制度,全县划为8个区,区署分别驻城关、峡阳、樟湖、大凤、西芹、下道(今夏道)、王台、埂埕,辖34个乡镇。

民国24年10月,福建省改划为1个市7个行政督察区,南平县属第二行政督察区(驻南平)。民国25年,撤销下道、王台、埂埕和西芹4个区。至民国28年,全县区划为下道、峡阳、樟湖坂、吉溪4个区,辖34个乡镇。

民国30年6月,裁四区吉溪并入一区下道。民国32年秋,下道改为夏道。民国35年5月,全县辖平和镇、洋州乡、凤山镇、台溪镇、樟湖镇、峡阳镇、炉湄乡、夏道乡、西芹镇、鸠洋乡、宝茂乡、仁埂乡、遵福乡、菖白乡、埂尾乡、大溪乡、大历乡、太平乡和馀庆乡19个乡镇。民国36年,划尤溪口及附近4个村归尤溪县。

民国37年,县辖19个乡镇调整为:超骧镇(城区)、洋洲乡、凤山镇、台溪镇、樟湖镇、峡阳镇、炉湄乡、夏道镇、西芹镇、鸠洋乡、宝茂乡、遵福乡、仁埂乡、菖白乡、建江乡、大溪乡、大历乡、太平乡和馀庆乡。

1949年8月,福建省人民政府成立,9月,全省划分为8个行政督察专区、2个市,南平县属第二行政督察专区(驻南平),全县划分为一至八区,分别驻城关、大坝、樟湖、夏道、西芹、王台、峡阳、埂埕,下辖19个乡镇。

1950年3月,第二行政督察专区改为南平行政督察专区,9月改称南平专区,南平仍为专署驻地,全县调整为一至九区,分别驻城关、风池、樟湖、夏道、西芹、王台、峡阳、大横、太平,辖81个乡镇。1952年6月,增设第十区土堡(今塔前)、第十一区茂地。1954年11月,全县调整为11个区、153个乡(镇、街)。1956年8月,153个乡(镇、街)并为95个,分属9个区,即城关区、大凤区、樟湖区、夏道区、西芹区、王台区、峡阳区、大横区、太平区。

1956年11月,南平县分设南平市,辖区为市区及近郊。1957年3月,南平市撤销城关镇,设梅山、四鹤、紫云3个办事处;6月,设立郊区办事处于东坑,下辖5个乡。同年,南平县设8区5镇84乡。

1958年2月,撤区并乡,南平县成立8个政社合一的人民公社,原来的乡作为公社管辖下的生产大队。11月,撤销南平县并入南平市,全市划为延平、东坑红旗、大横东风、大凤飞跃、太平红星、樟湖红旗、夏道东方红、西芹火车头、峡阳红专、王台绿色金库10个人民公社。1959年12月,因建设建溪水电站需要,大横东风人民公社与东坑红旗人民公社合并为东坑人民公社。

1961年7月,公社规模划小,至9月底,全市划为31个人民公社,同时成立大凤、樟湖、夏道、西芹、王台、峡阳、太平7个区。

1964年6月,划大历公社归新设立的建西县,全市31个人民公社调整为17个;8月,撤销7个区。至1966年5月,全市辖太平、峡阳、茂地、王台、土堡、西芹、炉下、夏道、赤门、大洋、巨口、樟湖、洋后、大凤、大横、东坑、延平17个人民公社。

1970年9月,南平专员公署迁驻建阳,称建阳专区;1971年6月,改为建阳地区,南平均属之。1984年9月,撤销公社,恢复乡镇建制,全市划为5个镇(樟湖、夏道、峡阳、来舟、西芹)、12个乡(巨口、赤门、洋后、大凤、太平、炉下、大洋、茂地、王台、土堡、大横、东坑)、6个街道(梅山、紫云、四鹤、水南、水东、黄墩)。

20世纪80年代延平城区(方焰 摄)

1989年1月,建阳地区行政公署迁驻南平,改称南平地区。是年,土堡乡改为塔前乡。1991年12月,王台乡撤乡建镇。1992年1月,大横撤乡建镇,大凤撤乡改称南山镇;12月,太平、洋后撤乡建镇。1993年1月,茂地、塔前撤乡建镇;11月,撤销东坑乡,各村分别划归水南、四鹤、水东、黄墩街道。

1995年1月,撤销南平地区设立地级南平市,县级南平市改为延平区;3月,炉下撤乡建镇。2002年11月,茂地镇、大洋乡合并成立茫荡镇。2020年1月,南平市行政中心由延平区搬迁建阳区。

延平城区新貌(延平区委党史方志室 供)

至2024年,延平区国土面积2652.84平方千米,辖水南、四鹤、紫云、梅山、水东、黄墩6个街道、来舟、樟湖、夏道、西芹、峡阳、南山、大横、王台、太平、塔前、茫荡、洋后、炉下13个镇、巨口、赤门2个乡。