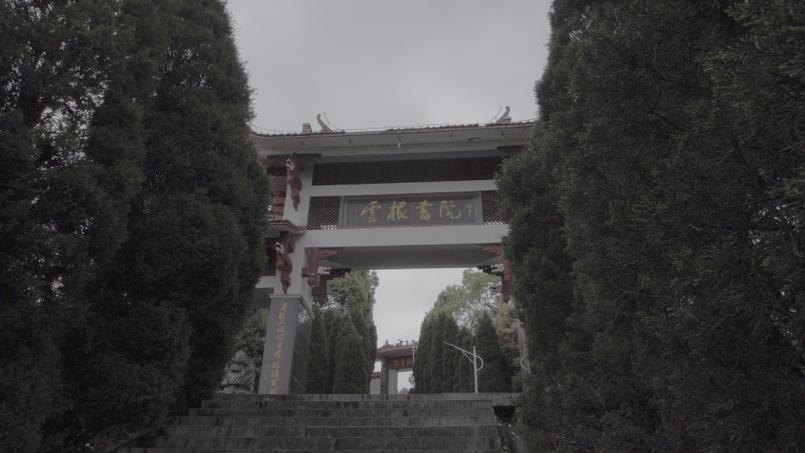

2004年重建的云根书院全景图

云根书院是一代大儒朱熹的父亲朱松在政和任县尉时创办的第一所书院,寄托着他对学子“为人如云之高洁,治学有石之根柢”的殷切期望。书院创建时在县尉署西黄熊山麓下,历经宋、元、明、清六次重建扩建,毁于清末。现今云根书院为2004年重建,凝结了政和人民对朱氏三代兴办教育、传播文化功绩的怀念与崇敬。

朱松(1097—1143年),字乔年,号韦斋,宋徽州婺源(今属江西省)人。政和八年(1118年)中进士,历任政和县尉、尤溪尉、秘书省正字、校书郎、著作佐郎、兼史馆校勘、度支员外郎、司勋、吏部郎等职,参与撰修《哲宗实录》等。多次上疏陈中兴之策,极力反对与金国议和,遭外放,自请为祠官,管理台州(治今浙江临海市)崇道观。从学于罗从彦,与李侗为同门友,深得洛学之要,亦有诗名。有《上李丞相书》《上皇帝疏》《论时事札子》《韦斋集》等。

政和八年,朱松携父母、胞弟、妻子跋山涉水到政和任职县尉。期间,朱松之父朱森多次告诫朱松兄弟:“政邑山明水秀,风光如画,只可惜地域僻隘,教学荒疏,尔等要涵儒教泽,以开化邑人子弟,使之成为名贤诞毓之乡。”朱松谨记于心,兴利除弊,治理有方,民赖以安,尤其重视兴办教育,政绩显著。同年,朱松在县尉署西黄熊山麓下创建云根书院。“云根”乃五岳之云触石出者,用“云根”来作为书院的名字,寄托着朱松的殷切期盼,希望在书院求学的学子修养品德要像云朵般高尚纯洁,钻研学问须如磐石般根基深厚。朱松在书院亲自讲授儒学、仁德、治理国家和修身养性之道,深受文人学士的拥戴和百姓赞誉,许多邻县弟子慕名前来聆听。自此,政和文风始盛,儒士善人彬彬蔚起,邑民称朱松“既民之父母,又民之师保也”。

此外,朱熹的启蒙肇始于云根书院,幼年常随父母留宿书院就读;朱松回政和为母亲守孝三年,朱熹亦在云根书院读书。后来,朱熹每每回政和祭祖时,也多寄住于云根书院,随行而来的还有蔡元定、黄榦等弟子,他们常在云根书院讲学,传播理学,从而使云根书院成为弘扬理学的重要基地之一。

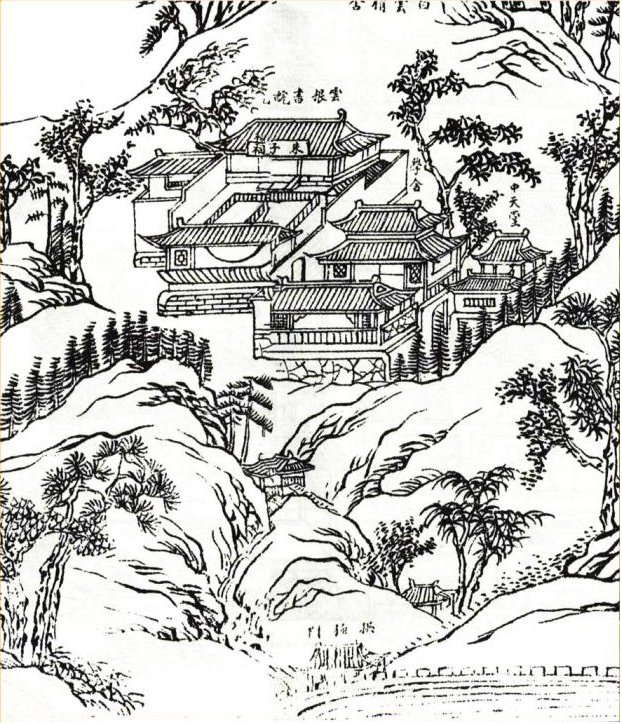

云根书院历经宋、元、明、清四朝,数百年间先后六次重建扩建。明嘉靖二十年(1541年),知县俞时歆改建于黄熊山福庆堂右。隆庆年间(1567—1572年),书院遭火灾。万历十九年(1591年),乡绅赵桁、游谦、张文滨等集资重建,并扩大规模,有大厅、书房、振衣亭、门楼及水池、小桥等建筑。清雍正三年(1725年),知县刘延翰捐俸倡修。乾隆二十四年(1759年),增建学舍二间,书房九间,厅一间。嘉庆年间(1796—1821年),楼屋因年久漏水而倾斜,肆业诸生及邑人又慨然集资修整,规模和影响进一步扩大,成为闽北地区重要书院之一。清末民初,云根书院因年久失修,加之战乱破坏,多数建筑圮毁,至新中国成立初,书院仅存遗址。

民国《政和县志》云根书院图

2004年3月,为传承优秀文化传统,弘扬朱子文化,政和县委、县政府决定采取民办公助、以民间集资为主的办法,在城南青龙山重建云根书院。工程于2004年8月动工,2006年10月竣工,占地面积120亩,建筑面积2570平方米。书院采用仿宋代风格建筑,红瓦红墙与青山绿水互为映衬,相得益彰。主体建筑有牌坊、朱子阁、先贤祠、天光云影楼、朱子入闽展馆、涵修楼、文昌阁、朱子孝道馆、历史名人馆、半亩方塘、碑廊等,并设有政和革命先烈陈列室。先贤祠为云根书院的核心建筑之一,主殿中央“大儒世泽”匾额下供奉着朱森、朱松、朱熹三人铜像,内有朱韦斋与政和的壁画和文字,以及由朱熹门人黄榦撰写的《晦庵先生行状》(摘录)等。2018年,书院增建“涵修楼”;2015年,被政和县人民政府列为文物保护单位;2020年,又建朱氏入闽展馆、朱子孝道馆等,被中国朱子学会授予“朱子孝道文化教育基地”。目前,书院已成为开展文化艺术交流、群众性文艺演出活动以及节假日休闲旅游的多功能场所,被列为南平市青少年思想教育基地,政和县多所中小学的教育实践基地。

云根书院,不仅承载着朱氏祖孙三代人的精神传承,更凝聚着政和千年文脉的深厚底蕴,它是政和教育史上的丰碑,以春风化雨之力,将理学精髓深植当地水土,成为滋养一方文脉的精神源泉。

云根书院大门