1921年,一件开天辟地的大事在广袤的中国大地上,静静地酝酿、萌动和发生了。

这年7月23日,毛泽东、董必武、何叔衡、陈潭秋、李汉俊等13位中国马克思主义者,共产国际代表马林(荷兰人)和赤色职工国际代表尼克尔斯基(俄国人),一齐聚集上海一栋两层小楼,举行秘密会议。8月3日,即会议最后一天,大家又风尘仆仆来到嘉兴南湖一艘红船上,通过纲领和各项文件,正式宣告中国共产党诞生。

这注定是一次改变中国历史和世界历史的会议。从那时起,在中国共产党的旗帜下,一代又一代中国先进分子前赴后继,为着理想牺牲奋斗。这其中就包括杨峻德。

然而,这时的杨峻德,基本上还只是党员队伍的局外人。

1921年春夏之际,杨峻德别过了家人、老师和诸同学,从建瓯乘着小木筏沿闽江顺流而下,先行抵达福州马尾,计划从马尾再乘小火轮经上海、天津,然后经陆路赶赴北京。

与杨峻德同行的还有同班同学陈汉光,以及好朋友曹仲韩。陈汉光家境殷实,他的父亲在北京谋事,早就交代家人安排陈汉光去北京读书,这次趁杨峻德赴京,正好结伴同行。曹仲韩是到福州读书,也借此送送杨峻德。

杨峻德在马尾买好船票,等了几天航班。就在他们准备上船前一天,杨峻德意外生病了,上吐下泻,浑身无力。经医生诊断,为急性肠胃炎,必须抓紧治疗和好好调养。

在这个重要时机生病,怎么办?

“峻德,你安心养病就是,其他事我们来处理。”看到杨峻德异常难受的样子,陈汉光和曹仲韩都很着急。还是身体要紧,他们都劝杨峻德先退掉船票,待病愈再行赴京。

曹仲韩忙着安排杨峻德到福州去治病。

杨峻德见状坚决不从。

“去北京读书是我多年的梦想,岂能以这个耽误大事。”

“我意志已决,任何困难都不能阻挡我去北京。”

杨峻德请医生开了五天的药,次日便踉踉跄跄登上北上的轮船。一路幸得陈汉光照顾。

经过一个多星期的舟车劳顿,终于抵达北京。

北京,雄踞华北平原西北侧,扼太行山脉、燕山山脉之门户。这座有着3000多年历史的古城,曾经为20余个朝代的首都,长期是中国的政治、文化中心,也是千百万文人士子向往的地方。

自洋务运动特别是辛亥革命以来,在欧风美雨的侵袭下,沉闷千年的北京渐渐有了鲜活的空气。在图新自强思想的号召下,一批近现代产业如雨后春笋生发出来,各种新大学、学堂、报社、杂志等纷纷涌现。其中就有中国大学。

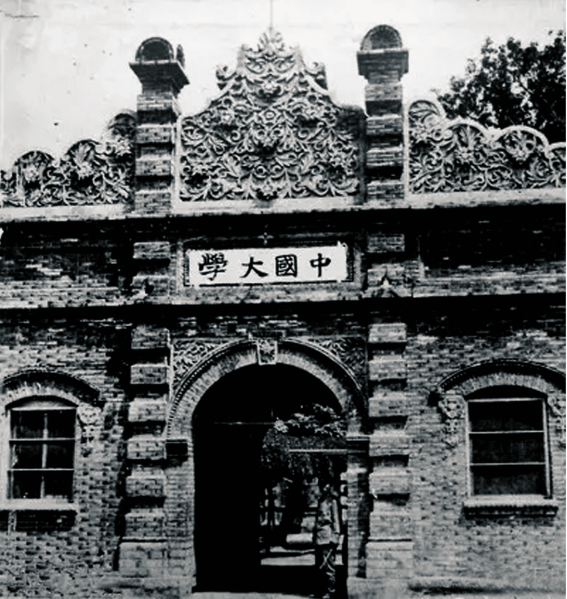

中国大学旧影(易向农采集提供)

1912年,孙中山在经历辛亥革命后,深刻认识到“教育为立国之本,振兴之道,不可稍缓”,于是同宋教仁、黄兴等人在北京前门内西城根愿学堂创办了以文科为主的国民大学,即中国大学前身。按照孙中山的设想,国民大学应该办成培养“模范国民”的民主共和建设人才的基地。学校初名国民大学,国民政府拨款8.4万两白银为开办费,租得前门内西城根愿学堂为校址(后为中国大学附属中学校址,现已改建为全国人大机关办公楼)。大学历经磨难波折。袁世凯政府以国民大学创办人均系国民党人为由,对其蓄意摧残。国民大学第一任校长宋教仁,在学校开学前夕的1913年3月被暗杀,黄兴被推举为第二任校长,由彭允彝先生代行校长职务。1913年4月学校如期开学,各科学生1300余人。但由于1913年二次革命爆发,开办经费被北洋政府收回,学校由官办改为民办。民国初期,北洋政府始终想关闭这所大学,该校据理力争才免遭厄运,但学校的开办经费及基金均被扣押,学校陷入险境,几陷停顿。1914年1月学校与上海吴淞中国公学合并,改称中国公学大学部。1917年春,王宠惠任校董会新董事长,吴景濂、汤化龙为副董事长,学校更名为中国大学。此后中国大学由黄云鹏、林长民、王印川、姚憾、王正廷、何其巩等6人7次出任校长。学校后迁入北京西单郑王府新址,逐渐发展成为先进知识分子传播思想的阵地[见《中国大学革命历史资料》,中共北京市委党史研究室编,中共党史出版社。1949年3月中国大学因经费匮乏停办,部分院系合并到华北大学和北京师范大学,校舍成为教育部办公场所。至此,由孙中山创办的中国大学完成历史使命。中国大学,历经辛亥革命、二次革命、护国护法运动、北伐、抗战、解放战争等诸多重大历史事件,始终与时代、民族、国家命运相牵连,已成为国家记忆的重要组成部分。]。

中国大学的各项条件,让杨峻德非常满意。同样令他开心的是,在此后两年间,杨峻德的好朋友、崇安的江禹烈考入北京国立工业大学读书,吉阳镇同乡葛越溪考入北京大学文学系读书。另外,还有建瓯的刘葆彝考入北京郁文大学,后就读北京国立工业大学;建阳的刘阳生到北京大学读书;浦城的杨学亮、朱炳、孙宏候赴北京朝阳大学读书。在此前后,潘作民、向旭等到上海读书。

独学无友,则孤陋而寡闻。在远离家乡的北京,杨峻德一下子有这么多旧友,岂不开心?!

五四运动之后的北京,已经成为新思想、新事物竞相勃发之地。无政府主义、社会改良学说、达尔文主义等形形色色的思想仍有市场,但是马克思主义学说发展更加迅猛。

李大钊和陈独秀利用演讲、报刊和著作出版,积极传播马克思主义思想,成为许许多多青年学子心中的明星,点燃了中国共产主义的熊熊火炬。李大钊还常常到中国大学教授课程,拥有大批的学生追随者。

在北京,青年杨峻德如饥似渴地吸收着马克思主义学说,诸如《共产党宣言》、李大钊的《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等文章。

杨峻德对李大钊尤其敬重,碰到很多问题总是向李大钊当面就教。

“中国以目前的情况,确实如您所言,舍共产主义别无他途。但是中国目前的工人实在少了些,这是个问题,得有解决的办法。”私下的场合,杨峻德总是抓住时机,向老师李大钊讨教。

“要实现共产主义,发动群众是必经之路。但是仅仅搞学生运动、工人运动,搞罢工、罢市、罢课,还是难以实现的。现在各种思想林立,各种势力各自为政,中国的革命恐怕非实行大争斗、大牺牲难以成功。简单说,‘牺牲奋斗’是革命胜利所必须的。”李大钊的回应,则总是充满了战斗语气。

李大钊是中国共产党的创建者之一,是北方党组织的负责人。面对杨峻德联系现实提出诸多发人深省的问题,李大钊非常欣赏和欣慰。虽然他的身份是秘密的,但在许多公开场合,他总是耐心地研究、解释,甚至组织同学们一起讨论,启发大家的觉悟。

通过和李大钊以及一群志同道合的同学们交流,杨峻德渐渐明白了更多革命真理。比如,中国必须有一个马克思主义的坚强政党来领导革命;马克思主义不仅要深入学生群众、工人群众,还必须深入农民、深入社会各界群众;中国革命的胜利,非经过大斗争、大牺牲无以成功……这些思想上的深刻认识,让杨峻德看到了中国光明的前途,浑身上下充满了奋进的力量。

杨峻德上学时的西裤和砚台(建瓯史志办提供)

杨峻德了解到,在北京有很多其他省份的同学都在编辑刊印一些报刊,传播各种新思想新观点,议论时政。他在建瓯时,一方面氛围不好,一方面自身理论素养还不足,对时政圈、社会上和家乡里的种种不公平事情和怪现象总是苦于无处表达。现在好了,他也打算筹办由自己掌握的刊物,以发表意见,传播新思想。

说干就干!1922年初,杨峻德与葛越溪、刘葆彝、陈汉光、杨学亮等几位建瓯籍同学商议起办刊事宜。

大家将刊物定名为《建声》,意在为“建设一个新的中国”,要发出“福建的声音”“建瓯的声音”。刊物规格则类似当时的《每周文摘》开本大小。

很快,杨峻德借来了简易的油印机、刻笔、蜡纸和蜡版,葛越溪买来了印刷用纸,其他同学或者联系邮局,或者帮忙筹措资金。大家根据各自观察和研究积极撰文,有的抨击军阀的野蛮统治,有的揭露社会种种黑暗现状,措辞大多激烈愤慨,催人猛醒。杨峻德还负责编辑和部分印刷工作。葛越溪的宿舍成了小小的印刷厂。几位同学热情高涨,通宵达旦地工作,第一期1000份的《建声》如期刊印出来。

但是,新生事物的成长往往要受到很多折磨,更何况是在那个风雨如晦的年代。

一天午后,杨峻德和一位同学又拿着一大摞《建声》来到邮局,准备集中邮寄到福建方面。就在他们到邮局大厅办理手续时,厅外突然冲进几名警察,不由分说就从他们手中抢走刊物。4名警察将杨峻德和他的同学反手按住。

“你们要干什么?”杨峻德大声质问,“我们规规矩矩、干干净净,为什么要抓我们?”

“为什么抓你们?规矩?干净?”为首的一名矮胖警察表情十分轻蔑。

“你们宣传激进思想,蛊惑民众,妄议国家。”

“跟我们到警察局走一趟!”

矮胖警察手一挥,杨峻德他们被强行押到附近的警察局。

原来,首期《建声》刊发后,让福建家乡的很多读者眼前一亮,这正义的呐喊如春雷滚滚,震荡人心。杨峻德在福州、建瓯等地的师友收到《建声》后非常兴奋,将杂志广为传阅。一些好的文章还出现了再版。

《建声》也令一些脑筋僵化、死硬顽固的反动分子十分恐慌,赶紧致电北京警察局,要求查封刊物。北京警局方面接到有关指示,便通知邮局,只等一有情况,即行抓捕。

杨峻德非常愤怒,面对警局的质询毫无惧色。

“四万万民众国家已经如此危亡,社会已然是这么不公平,我们为什么不能说?为什么不能鼓与呼?难道一定要闷死在这黑暗的铁屋子里?”

“我们是学生。我们要救中国、救自己、救未来!”

“放我们出去!”

然而无论杨峻德和他的同学怎么申诉,警局方面无动于衷,不仅把杨峻德他们无食无水地在警察局关了一宿,还一再勒令他们停止办刊,否则将面临更重的处罚。

查封《建声》事件,让年轻的杨峻德更加深刻地认识这个社会与时代。

是的,李大钊先生说的没错。现在国家非经过一场大争斗、大牺牲无以实现独立自强。要斗争就得有力量,共产主义提出要工人阶级自觉起来奋斗,正是这个道理。

杨峻德暗下决心,这事绝不妥协。

第二天,杨峻德和同学从警局释放后,立即返回北京大学,找到葛越溪和几位办刊同学,将昨日的经历一五一十告诉大家。

经过认真讨论,同学们一致同意杨峻德的意见,《建声》仍然继续办下去,但要秘密办刊,秘密寄送。

大家改进了办法,将集中邮寄改为分散邮寄,将刊物首页替换为已经公开发行的《北京晨报》《国民公报》等。这样,邮局方面无从发现,《建声》源源不断地从北京寄往福州、厦门、建瓯等福建各地,受到福建进步群众的欢迎。一些在闽的青年学子也纷纷投稿。

每一次《建声》刊印后,杨峻德总是毕恭毕敬地送一份给老师李大钊,希望受到指导和教益。对于这样一位追求进步的年轻人,李大钊自然非常欣喜和赞赏,尽管工作十分忙碌,仍会抽出时间读读看看,与杨峻德一起指点得失。

遗憾的是,办《建声》开销很大,需要持续的资金投入,这对杨峻德、葛越溪等几个穷学生是个很大的挑战。为了办刊,杨峻德节衣缩食,好几次只能以白稀饭勉强度日。他又发动几位同学募捐,收效也很微小。《建声》办到第五期,只能暂行停刊了。

《建声》虽然没有持续下去,但对杨峻德是极好的历练。因为积极地参与实践与写作,不仅让他的文笔更好了,对社会认识也更加深刻,已经能够初步运用马克思主义观点来分析问题。杨峻德在群众中的宣传能力、组织能力得到了很好的锻炼。

见《杨峻德烈士传略》,杨敬村撰稿。

见《杨峻德烈士传略》,杨敬村撰稿。

见《中国大学革命历史资料》,中共北京市委党史研究室编,中共党史出版社。1949年3月中国大学因经费匮乏停办,部分院系合并到华北大学和北京师范大学,校舍成为教育部办公场所。至此,由孙中山创办的中国大学完成历史使命。中国大学,历经辛亥革命、二次革命、护国护法运动、北伐、抗战、解放战争等诸多重大历史事件,始终与时代、民族、国家命运相牵连,已成为国家记忆的重要组成部分。