撕心裂肺的丧父之痛,儿女情长的新婚之喜,杨峻德年纪轻轻就经历了这些,一下子成熟了很多。

在这样一种境况下,对于酷爱学习的杨峻德来说,还有什么比继续读书更吸引人的呢?

1917年秋,当建瓯省立第五中学的录取通知书飞到他手中时,杨峻德就做好了决定。

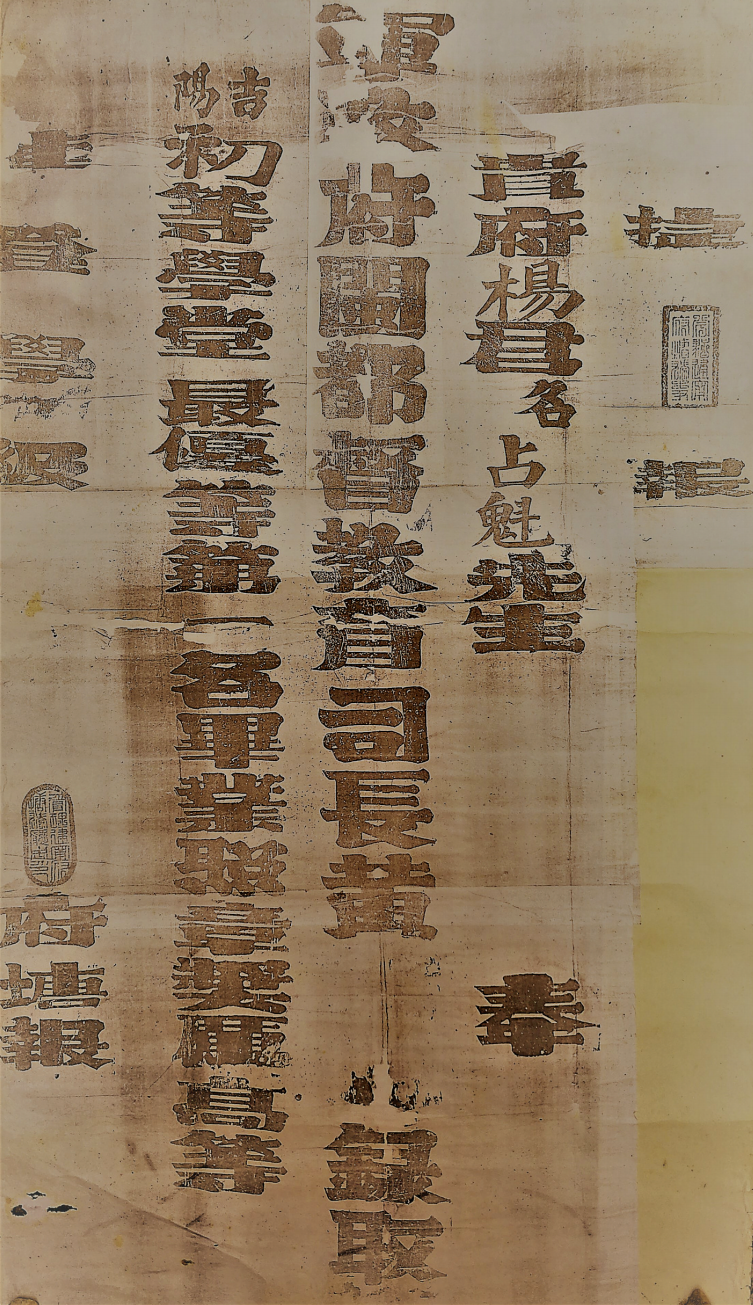

录取杨峻德的通知书(易向农采集提供)

他说服了新婚宴尔的妻子范钦章,说服了日渐年迈的母亲,说服了家里的顶梁柱哥哥杨克仁,准备继续求学。

很多亲友和好心人帮助他。他的同学杨学亮也顺利考上了建瓯省立第五中学。杨学亮一如既往地支持他。杨学亮的父亲不仅帮助支付了大部分学费,还安排他住到县城的家里,与杨学亮一起同吃同住同上学。

建瓯省立第五中学位于风景宜人的黄华山脚下,前身是创办于清康熙二十五年(1686)的建溪书院,1906年改制为闽北第一所中学校“建郡中学堂”。中华民国成立后,学校废文兴科,添置仪器,扩建教室,改制为“建瓯中学校”。就在杨峻德即将入校学习的1917年夏,学校再次更名为“福建省第五中学校”。福建省政府任命丘梧为校长,经费由省政府统一拨款,向建属六邑招生。课程设置上,废读经为国文,设法制、经济与手工等科,再次扩大规模,添置教室宿舍,收买旧盐仓开辟为体育场和礼堂。

建瓯省立五中焕然一新,使之俨然成为闽北的文化重地和最高学府。一时间,除建瓯外,建属的建宁、建阳、崇安、政和、松溪等县的优秀学子纷纷前来求学。在杨峻德和杨学亮读书期间,还有刘葆彝、刘阳生、朱炳、孙宏候、陈汉光、向旭、葛越溪、潘作民等学子先后在这里学习生活。这些年轻人朝气蓬勃,思维活跃,关心国家和社会前途命运,给建瓯省立五中注入了变革的动力。

在此前后,正是新文化运动盎然勃发之时。1915年9月,陈独秀在《新青年》创刊号上发表了题为《敬告青年》的文章,满怀激情地说:“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于侧,人生最可宝贵之时期也。”他寄希望于青年,喊出了“民主”“科学”的最早呼声。这呼声,如振聋发聩的滚滚春雷,惊醒了“千年睡狮”,宣告了新文化运动的开始。

20世纪初的福建,交通相当闭塞,既没有与外省沟通的铁路、公路,海上班船也往往航期不定。北洋军阀安插在福建的统治者李厚基是个顽固的封建主义者,加上一些守旧知识分子反对新文化,导致福建新文化运动的兴起相对迟滞。但是,饱受帝国主义欺凌和封建主义压迫的福建人民,借助各种途径不断传播新文化运动的消息。

建瓯人民普遍受到了一场最初的爱国主义教育和思想启蒙。《新青年》《觉悟》《向导》陆续传入建瓯,进入学生们的视野。第一次护法战争的失败,使孙中山认识到南北军阀都是一丘之貉。从1918至1920年,孙中山完成过去已着手撰写的《建国方略》,对以往的革命经验进行总结,提出了改造和建设中国的宏伟计划。陈独秀、孙中山等人的思想主张,深深地打动了杨峻德、刘葆彝、葛越溪、刘阳生等年轻人,他们常常聚在一起,热烈讨论中国社会之弊病与原因、未来之走向与希望。

新文化运动有力地冲击着封建思想的禁锢,国民的爱国主义热潮不断高涨。到1919年,它已以磅礴之势席卷全中国。在福建,也掀起了汹涌澎湃的浪潮,激起了绚丽多彩的浪花。

第一次世界大战结束后,中国作为协约国集团胜利方出席巴黎和会。然而弱国无外交,帝国主义列强竟然秘密结约,牺牲中国利益。1919年4月,美英法三强决定,同意将德国在山东的所有权益转让给日本。消息传开,引起了中国人民的强烈愤慨。5月4日,北京举行了声势浩大的示威游行,以反对巴黎和会对山东问题的处理,游行发展成具有深远历史意义的五四运动。当北京学联通电坚决要求出席巴黎和会的中国代表拒绝在“和约”上签字,严惩卖国贼之后,福建人民久藏在心中的反帝反封建怒火,终于火山般地爆发了。他们奋起响应,汇入了全国反帝爱国斗争的洪流。

在福州,协和大学、法政学校、省立第二中学、师范学校的学生得悉北京学联通电后,立即派代表四处联络,在法政学校校舍召开紧急会议,决定于5月7日举行全市学生大游行。

7日一大早,各校学生齐集南校场(今五一广场)开会,愤怒声讨北洋军阀政府的卖国罪行。会后进行游行,每人手执一面小旗,上面写着“惩办卖国贼”“释放被捕学生”“拒绝和约签字”“抵制日货”等标语,从南校场出发,直到仓前山日本驻闽总领事馆前。学生们挥舞旗帜,呼喊口号,示威活动持续了很长时间。游行队伍返回城内时,向时任福建督军兼省长的李厚基递交了请愿书。14日,福州13所中等以上学校按每50人选一名代表,召开全市学生代表会议,成立了“福州学生联合会”,会址设在吉庇巷谢家祠。23日,在街头进行爱国宣传的学生遭到一伙日本暴徒殴打,重伤8人,激起广大学生的强烈愤慨。当天下午,学联会决定翌日举行抗议游行,并在西湖公园召开追悼“五四”殉难烈士、北京学生郭钦光大会。为阻挠学生行动,李厚基出动武装军警把守各校大门,不许学生外出。但是学生仍然设法聚集在西湖公园门口,人数近3000名。他们含泪向奉命阻挠的军警宣传爱国大义,英勇冲开军警的封锁,如期召开追悼大会。当天下午,学生们又冲破军警阻拦,到仓前山日本总领事馆周围张贴标语,呼喊口号。福州学生联合会还创办了《全闽学生日刊》《学生周刊》,宣传反帝爱国斗争,掀起了全市抵制日货的高潮。

在厦门,同文书院、省立第十三中学和部分小学高年级学生分别聚会,愤怒声讨北洋军阀政府媚外卖国的罪行。青年学生组织了“青年救国团”,沿街分发《为外交失败告各界同胞书》等传单。5月9日,集美学校召开了国耻纪念会。5月16日,全厦门30多所学校4000多名学生游行示威,游行队伍经过日本“三井洋行”门口时,学生拿起石头愤怒地向洋行门窗砸去。进步青年庄希泉、吴梓人、张觉觉、余佩皋等连续在厦门《江声报》上发表文章,报道京、沪等地的动态,控诉帝国主义的罪行。

龙岩、长汀、上杭,也都爆发了示威游行。革命知识分子邓子恢、陈明等人组织了“奇山书社”,创办了《岩声》杂志。

《岩声》不但在福建、江西、广东等省的35个县发行,还远销东南亚,影响很大。

杨峻德母校,原建瓯县省立第五中学、今建瓯市第一中学

(易向农采集提供)

声势浩大的五四运动震动了八闽大地,反帝反封建斗争一浪高过一浪,整个社会风气为之一新。闽北地区的建瓯、浦城等各县青年学生和当地群众,积极地投入到这场伟大的觉醒和变革运动之中。其中,以杨峻德等为代表的建瓯省立五中青年学生表现突出。

“第一,我们必须迅速成立建瓯县学生联合会,迅速呼应福州、厦门的学生运动,迅速呼应北京、上海的学生运动;第二,我们的行动得有个计划和分工,哪些要做,做什么?谁来负责?这些要搞明白!”1919年5月中旬的一天下午,杨峻德约来杨学亮、葛越溪、刘葆彝、刘阳生、朱炳、孙宏候等建瓯五中十几名学生骨干开会,提出建瓯呼应各地学生运动的初步方案。

“国家面临这种境况,西方列强根本没把咱中国的要求放在眼里,北京的政府也没有胆量和魄力为国家和民族说话。救中国,首先从我们青年人做起了。”杨峻德继续发表自己的观点。

“我前日看到报纸上的消息,就觉得必须行动了。”

“国家大事也是我们的事。”

“我可以发动一批人进来工作。”

“我负责宣传吧。”

与会的同学们情绪激昂,非常认同杨峻德的看法,七嘴八舌讨论后续行动。会议推举杨峻德等5位同学为学生联合会负责人,决定翌日下午集会游行。会后,同学们分头行动,有的迅速串联,向建瓯各学校传达消息,有的组织赶制小旗子、口号、标语,有的讨论行动路线,等等。

第二天中午,建瓯省立五中操场人声鼎沸,建瓯城区所有的中小学学生一起聚集在这里。杨峻德等建瓯学生联合会的一批负责人,组织举行了游行大会前的简短演讲。

“亲爱的同学们、同胞们!今天的诸君齐聚到这里为了什么?”

“西方列强、小日本长期以来亡我之心不死,现在又要吃我青岛,占我山东权益。”

“国家这样危险,可我们的政府很脆弱。我们不能靠政府了!”

“现在,全国的青年都站出来了,全国做工的人都站出来了。我们建瓯的青年学子,决不做尾巴!我们要行动!”

杨峻德的演讲非常简短,但深入浅出、铿锵有力,赢得了全体学生的一致拥护。

演讲结束后,学生们高唱起国耻纪念歌:

五月九日,五月九日,呜呼我国耻,廿一条件迫我承认,要求太无理;

五月九日,五月九日,国耻痛无极,亡韩手段,加我中华后患不可测;

五月九日,五月九日,国耻终须雪,卧薪尝胆,誓报国仇请看我铁血。

在悲壮的高歌中,建瓯学生联合会带领学生们分两队开始游行,游行路线跨越了大半个建瓯城。

学生们手执小旗,沿途散发传单。一时间,“急起救国”“还我青岛”“头可断,血可流,青岛不可失”“打倒帝国主义”“严惩卖国贼”等口号声响彻云霄。

除了当天的游行,在杨峻德等人的组织下,建瓯学生联合会还组织一批骨干到市民最集中的地方进行演讲,向群众传播北京、上海等地最新的消息,号召大批的手工业者、商人、贩夫走卒等都要行动起来。他们还自编自导自演文明戏,激发市民们的爱国热情。

其中学生联合会最坚决激烈的,还是发起建瓯市民抵制日货运动。学生联合会和一批当地的搬运工、人力车夫、手工业工人等组织了反日市民队、日货调查组等,开展日货禁运与稽查,打击贩卖日货的一批奸商,反日行动深入人心。期间,稽查出某奸商私藏一批日产糖,被大家坚决抛入建溪。建瓯群众拍手称快,尽人皆知日本帝国主义的狼子野心。学生联合会还自筹资金办起国货推销公司,挨家挨户推销国货,宣传反帝反封建思想。

那是怎样的风声火起,

那是何等的悲壮激昂,

那是灵与肉、血与火的涅槃呵!

1919年的五四运动拉开了,

一场崭新革命的雄壮序幕!

辰山日出(张和生摄)

五四运动具有重大的历史意义,成为中国现代史和新民主主义革命的开端,后人每每回望它,总是不乏赞美与崇敬。在这场运动中,杨峻德初次踏上了从事爱国和革命活动的舞台,心向光明的他,开始热烈地投向那即将到来的红太阳。