杨家十分繁忙清苦。为了一家六口的生计,父亲杨荣升除了平素打制金银器件外,还承租了吉阳一名地主家的几亩山地,工闲种点地瓜、玉米、蔬菜,聊补口粮不足。母亲张玉仙除张罗全部家务外,还要帮人缝缝补补积攒一些小钱。然而,这一切还不足以让全家人吃饱穿暖。

童年的杨克宽在念书之余,很早就参与到家庭劳动中来。放牛、挖笋、砍柴、收泽泻、摘茶叶、打猪草……农家人的活儿他都一一学着干,争着干。邻家小伙伴们总是爱跟着他玩,大人们也经常夸赞这个会干活又会读书的小孩儿。

可是读书对穷苦人家是一件很奢侈的大事。

杨克宽在陈老先生的私塾里断断续续读了几年书。杨荣升实在供不起了,便决定让他回家另谋生计。

停学虽然是迫不得已,但仍然急坏了酷爱学习的杨克宽,也让他的老师陈志很惋惜。一棵这么好的读书苗子可不能放弃。陈志多次登门游说杨荣升和张玉仙。

“万般皆下品,唯有读书高!”

陈志见面总是亮出他的口头禅。

“杨老弟,克宽这孩子天分高、有志向,不能荒废了学业啊!”

“自古英雄出贫寒,历来纨绔少伟男。杨老弟,咱人穷不能志短啊!现在外面变化这么大,社会又这么乱,不读书只会更苦更累。”

“我难得有克宽这么一个弟子,一定要读下去,肯定有出息的。”

“陈先生,你人好,说得对。只是我家这样子,唉……”杨荣升被陈志说得有点动心,但一想到自家境况,又止不住叹气。

杨克宽有个很要好的小伙伴名叫杨学亮,他父亲在外面做生意,家境殷实。杨克宽和杨学亮常常一起学习一起劳动一起玩耍。杨克宽的礼貌、聪颖以及刻苦的品性,让杨学亮父亲很欣赏。看到杨克宽要停学,他也跑来劝杨荣升。

“老哥,咱也是族兄弟。克宽这孩子有前途,应该继续供他读。”

“有什么困难,一起想办法。他的学费、生活费什么的,老弟我出一份力。”

这样,杨克宽得以继续读书。

1914年秋,在亲友们的帮助下,杨克宽被送至建瓯县城的建瓯县立第一高等小学——梨山小学高小班第四班继续学习。杨荣升颤颤悠悠地挑着行李担儿,亲自把杨克宽送到了梨山小学。

热闹的城区,新的学校,新的课本,让杨克宽非常激动。他决心好好读书,不辜负亲人的期望。

新生注册第一天,杨克宽在个人信息簿上端端正正地写下“杨占魁”三个大字。

“宽仔,这是写谁的名字,写错啦!”

“阿爸,没错的。过去陈先生总是教导我,要好好读书,将来能够像古代科举考试一样一举夺魁。到那时再也不让阿爸阿妈受苦了,咱家也不会穷了。从今以后,我就改名叫杨占魁。”

望着儿子一本正经的神情,长期在穷苦中支撑着这个家庭,已经满脸皱纹、未老先衰的杨荣升终于露出一些欣慰与感动。

“好儿子,阿爸相信你!”

杨占魁不再向父亲多说。他暗下决心,要珍惜来之不易的学习机会,在学业上取得好成绩。很快,“杨占魁”就在老师和同学们口中叫开了。

梨山小学是建瓯县公办的一所重点小学,分初小班和高小班,通常初小班读三年,高小班读四年。1911年中华民国成立后,学校采用了教育部门统一编写的新教材,科目涉及国文、算术、格物、社会、美术、体育、音乐等,内容时尚。

杨占魁是读了几年私塾后直接插入高小班学习的。读惯了古文的他,对这些教材充满了好奇和惊喜。他学习非常刻苦认真,每次上课总是全神贯注地倾听,善于思考,各科成绩名列前茅,师生们很喜欢他。

最让杨占魁开心的是,在梨山小学能读到很多小说和时事报刊。

一段时间,他尤其喜欢读历史人物传记,仰慕岳飞、文天祥、李纲、戚继光等古代英雄人物,常常把书中的精华摘抄下来,又照着描绘起他们的人物画像,然后装订成册。一有空闲,他就拿起这个小册子口诵心惟。

光饼是建瓯百姓爱做爱吃的一种食品。小时候,逢年过节的日子,杨占魁就特别爱吃妈妈做的光饼,但却不知光饼的来历。现在读了历史,知道当年抗倭名将戚继光在福建组织起有名的戚家军,打了大胜仗,解放了被倭寇关押的百姓,把自己的干粮分给百姓充饥,于是百姓称之为“继光饼”,光饼就是因此而来的。这让杨占魁更加感到亲切和自豪,对抗倭英雄戚继光尤为崇敬。

杨峻德使用过的砚台(易向农采集提供)

杨占魁非常关心国家时事,孙中山、黄兴、蔡锷是他十分崇拜的政治名人。杨占魁读小学时,中华民国已经成立三年有余,人们早就剪掉了脑后那根长长的辫子,但辛亥革命的胜利成果被袁世凯窃取,民国只是一个徒有虚名的空架子,各种社会弊端丛生。有时候说起一些黑暗腐朽的社会问题,年幼却渐渐立下奇志的杨占魁就说,“将来也要打尽天下不平之事”。

1914年初,袁世凯悍然下令解散国会,声称“人民滥用民主自由、人民政治认识尚在幼稚时代”,废止《中华民国临时约法》,于5月正式推出新的《袁氏记法》,激起社会各界的强烈愤慨。1915年1月,日本利用袁世凯急欲复辟称帝,提出灭亡中国的“二十一条”,并于5月7日向中国发出最后通牒,要挟北洋政府必须在48小时内签字。袁世凯为赢得日本对其称帝的支持,便以中国无力抵御外侮为由,同意日本提出的丧权辱国的卖国条约,表示除第五项各条日后协商外,其余全部接受日本的要求。

消息传出,上至政府要员,下至普通百姓,举国皆认为是中国之奇耻大辱,纷纷谴责袁世凯的卖国行径和日本政府的狼子野心。5月7日,被国人称为“国耻日”。

杨占魁和梨山小学的师生们很快得到消息,大家正值青春年少,爱国之情非常炽热。杨占魁和杨学亮等同学尤其激愤,大家第一次走上街头,举旗呼号,要求“拒绝二十一条”“一致抵制日货”。

杨占魁提议,为警醒建瓯的民众,同学们一起在建瓯城区人员密集地段共同诵读袁世凯政府特使周自齐的全国通电:

日本竟以武力为最后要求,强夺我之生命财产。我国民受此奇辱,尚有何面目存于社会。痛深矣!今请自本年五月七日始,我四万万人立此大誓,共奋全力,此身可灭,此志不绝。

同学们一个个饱含深情大声呼喊,读到痛处无不涕泪交流。来来往往的建瓯民众有的驻足倾听,有的扼腕痛惜,有的跟着呼喊起来。人们痛骂袁世凯政府、痛恨日本强权,纷纷化作行动抵制日货,一些经营日货的店铺主动或被动关门停业。

1915年12月,袁世凯逆时代潮流,悍然复辟称帝,再次激起全国人民的讨伐之声。南方革命军人在原云南都督蔡锷的领导下,组成护国军北上讨袁。翌年6月,袁世凯在众叛亲离中死去。

然而,城头变幻大王旗。不过一年,以段祺瑞为首领的北洋军阀解散国会并再次废弃《临时约法》。在辛亥革命仅存的成果成为一纸空文的境况下,孙中山遂联合西南军阀,在广州建立军政府,进行护法战争。但孙中山在军政府内备受军阀、政客的排挤,不得不辞去大元帅职务。

在一系列重大政治事件中,小小的建瓯无法置身事外。强烈的现实教育和冲击,使杨占魁的思想悄悄发生了变化。国家危难如此,政府腐败懦弱,军阀割据纷争,如果继续“为了独占魁头而读书”“学而优则仕”,他觉得已经是很自私甚至有点可耻的想法了。

“老师,我想改个名字。”临近小学毕业的一天,杨占魁对老师表露心迹。

“占魁这名字很好啊。”望着眼前这位优等生,校长陈映辉微笑中露出一丝惊讶,“独占魁头!你历来的成绩跟这个名字很相符的。”

“这个名字没意思,国家这种境况,我已无意于读书致仕。”杨占魁诚恳地说道。

“名不正则言不顺,言不顺则事不成。”杨占魁继续向敬重的陈校长倾诉。

“大丈夫当为国家和民众计,我恳请以后将占魁改名峻德,就叫杨峻德。”

“嗯,峻德——克明峻德,这个名字有志气,我很欣赏。只是你的毕业证上是没法改了,但是往后继续学习时改成这名字没问题的。”面对这样的一片赤诚,老师没有理由拒绝。

杨克宽改名杨峻德,还是来自于他内心的高远志向和扎实的古文功底。

《尚书·虞书·尧典》中有“克明峻德,以亲九族”之语,意思是“彰显崇高的品德,使人民能够亲和团结”。

杨峻德认为,危难中的中华民族太需要亲和团结了,只有四万万民众团结起来,内彰美德,外御强敌,中华民族才能自立于世界民族之林。

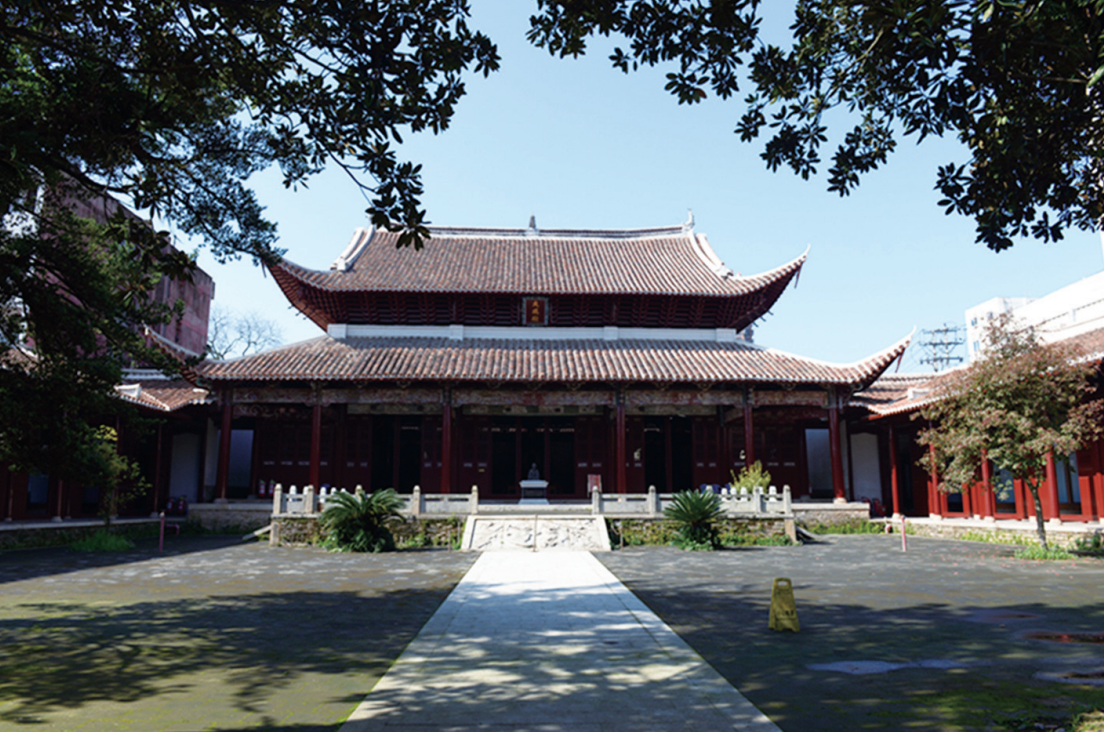

国家级文物保护单位建瓯建宁府文庙(张和生摄)

青年毛泽东曾在《湘江评论》上撰文《论民众之大联合》,疾呼中国人民只有团结起来方能自强自立。杨峻德虽然没有读到这篇雄文,但“克明峻德,以亲九族”的思考路径,与之有异曲同工之妙。

杨峻德——一个光荣的名字,从此走进了历史。