在中国的东南——福建,是海的世界,也是山的世界。

放眼福建全境,连绵起伏的群山,层峦叠嶂,如绿色波涛,从沿海伸向内陆,又从南端贯穿到北端。

清初顾祖禹著述的《读史方舆纪要》中说:“福建之地,海抱东南,山连西北,重关内阻,群溪交流,虽封壤约束,而山川秀美。”

信哉!斯言诚非虚也。

“福建”一名,先秦泛称东越。秦王朝统一后,在此设闽中郡,简称闽。唐朝时期,境内设“福、建、泉、漳、汀”五州。公元733年,唐中央政府取“福州”“建州”两地名首字,设“福建经略使”,成为现在“福建”得名的肇始。而那时的“建州”,经历史的沧桑,演变为而今以“建瓯市”为中心的大片闽北地区。如今的建瓯——这个福建省陆地面积最大、闽北人口最多的县级市,出过1150余名进士、6名状元、10名宰辅大臣,是福建历史上出进士最多的地方——不愧为千年历史古城,钟灵毓秀之地。

农历1899年底、新历1900年初的一个冬日,就在建瓯县吉阳镇一个山旮旯村寨里,一声啼哭打破了往日的宁静,一名男孩来到大清王朝这风雨飘摇的世界里。

啼哭声来自一个普通的手工业家庭。男主人叫杨荣升,以打制金银首饰为主业,女主人叫张玉仙,协助丈夫谋点生计。男孩出生时,已经有一个名唤杨克仁的哥哥了。

![1749543141229016.png 杨峻德故居[ 今建瓯市吉阳镇吉阳村前街17号。]一角,右边的房子是杨峻德的出生地(易向农采集提供).png](http://np.fjdsfzw.org.cn/attachment/image/20250610/1749543141229016.png)

杨峻德故居一角,右边的房子是杨峻德的出生地(易向农采集提供)

“多子多福,发家致富”是中华民族根深蒂固的传统观念。杨荣升一辈就有三个兄弟,聚居在一栋传统木构民房中。靠着勤劳踏实,杨荣升兄弟各家竞相发展。杨荣升期望自己一支也能开枝散叶,现在再次得子,自然喜出望外。粗通文墨的他,给次子取名为克宽。他暗下决心,多做工,多赚钱,好好培养两个孩子,将来好光耀门楣,让杨家兴旺发达。

杨荣升给两个孩子取的名字,寄托着美好的寓意。《尚书·仲虺之诰》中有“克宽克仁,彰信兆民”之语。意思是说,为政者要宽厚仁爱,要对亿万百姓昭示诚信。古人云:“不迩声色,不殖货利。德懋懋官,功懋懋赏。用人惟己,改过不吝。”也就是说,待己从严,不近声色,不聚钱财,勇于改正过错。唯有严以律己、宽以待人,对部下、对百姓充满爱心,当政者才能“彰信兆民”。

杨荣升上过几年私塾,小有文化。他的勤劳在吉阳镇也是出了名的,每天总是起早贪黑、不知疲倦地工作。小小的吉阳镇,终日从他家传来乒乒乓乓敲打金银器物的声音。

几年后,杨克宽又有了杨四妹、杨五妹两个妹妹,杨家更热闹了。

对于四个孩子,杨荣升心中自有筹划。哥哥杨克仁憨厚老实,体格结实,杨荣升就安排他跟着自己学金银器打制手艺。两个妹妹则按照传统观念,学一些生活技能,将来嫁个好人家。杨克宽自小十分机灵,记忆力出众,五六岁起就能很轻松背诵家人教他的《弟子规》《三字经》和不少唐诗宋词。杨荣升心下欢喜,冀望他读好书,出人头地。

杨克宽8岁起,被父亲送到吉阳镇一家私塾读书。老师是一位叫陈志的老先生。老先生要求非常严格,吉阳这家小小私塾院落,总是传来他威严的声音。

“书背诵得怎样了?没背完别想回家!”

于是,一阵嘈杂的童声齐吼起来。

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣……”

“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也;可离,非道也。是故,君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不能。莫现乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也……”

等书读得差不多了,老先生又发话了:“昨天交代的写字课业做完了没有?没写好的明天把你们爹妈请来!”

课堂又是一片紧张的磨墨和纸张翻动声音。

在陈老先生那里,杨克宽受到了扎实的传统文化教育,对字、古文、书法都很出色。老先生对这位懵懂稚子,甚是喜爱。

吉阳镇位于建瓯西北部,地处建瓯、建阳、顺昌三县(市区)交界处,依山傍水,气候良好,资源丰富。远销省外的泽泻、莲子、冬笋,味道鲜美的灌蛋、仙草蜜、水空心菜,吸引着南来北往的商贾、物流,让这里相较于建瓯其他山区乡镇更繁荣一些。

亚热带的阳光,和煦地覆盖着建瓯的青山绿水,也温柔地覆盖着吉阳杨荣升这个六口之家。波光粼粼的建溪水,宛如一条玉带,体贴地缠绕着建瓯城,也连接到杨克宽家门前大小河溪。远处连绵隐约的群山,是那样的苍翠,令人神往。

千年古邑、饱含着厚重历史的建瓯城,一切似乎显得那么悠然自得,怡然自乐。

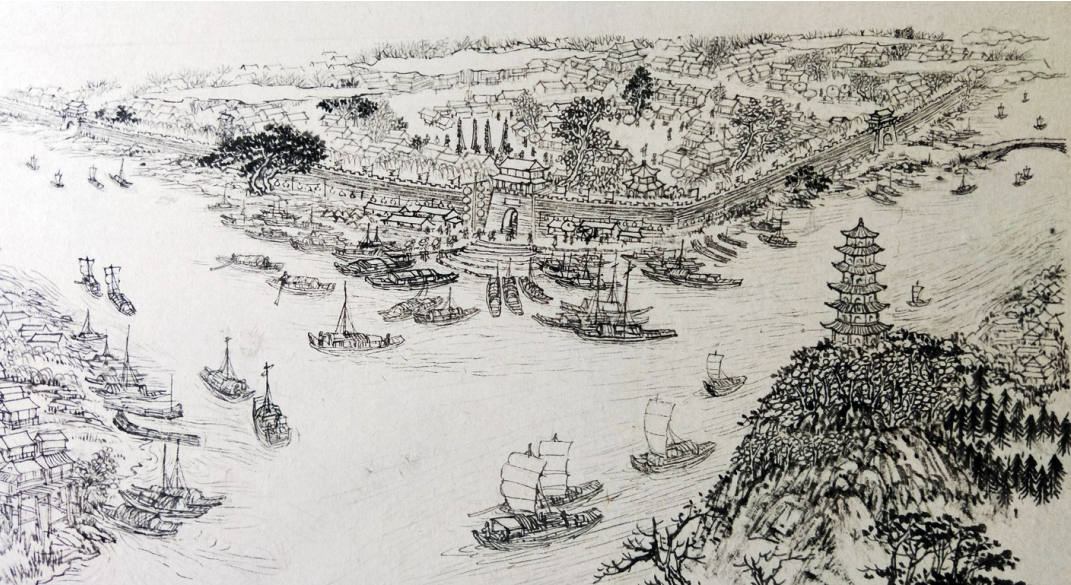

三溪烟霞(龚能忠画)

然而,绝大多数的建瓯人和全中国人民一样,他们不知道,正在走入20世纪的中国,在那个“人为刀俎,我为鱼肉”的世界,是处于怎样一种落后的状况,又将迎来怎样一种悲惨和苦痛!

1900年前后的国际社会,世界工业革命高歌猛进,以英、美、法、德等为主要代表的西方资本主义国家正处于野蛮生长阶段。中国东面的日本,已经借助明治维新和与清帝国的甲午海战,取得了长足发展。

坚船利炮就是力量,强权就是公理,恰是那时的真实写照!

在中国,清王朝和慈禧太后统治着日薄西山的东方帝国。为了镇压中国人民的反抗斗争和迫使清政府屈服,英、俄、日、法、德、美、奥、意等八国联军发动了侵华战争,迫使清政府签订了丧权辱国的《辛丑条约》,中国完全沦入半殖民地半封建的深渊。从此,清政府彻底成为帝国主义统治中国的工具。

强邻环伺,磨刀霍霍,四万万中国人民成了引颈待割的羔羊,倒悬于帝国主义的血盆巨口!

在福建,沿海的福州、厦门早就因19世纪40年代的鸦片战争,清政府被迫与英政府签订了《中英南京条约》,设埠向西方敞开。

树欲静而风不止,牵一发而动全身。杨克宽出生时的建瓯,已经无法置身于日渐衰败的时代大势之外——帝国主义、封建主义和官僚资本主义,正通过其经济锁链,将普通百姓越索越紧,人民生活每况愈下。

恪守着“克宽克仁,彰信兆民”的杨荣升,一直殷殷期待着“多子多福、发家致富”。然而,在那个晦暗浑浊、危机四伏的旧时代,这注定只是中国普通百姓的一场迷梦。

黑暗笼罩着中国大地,然而,地火在流动、在蓄积!

杨克宽——这位后来以杨峻德的名字进入中国革命史和中共党史的建瓯之子,在黑暗与压迫中不断地抗争、拼搏、生长!