清乾隆年间(1736—1796年),朝廷支持书院建设,各府州县官办书院纷纷创建,和原有的省会书院构成了上下一统的书院教育体系。顺昌县学子为参加科举,求学热情高涨,但县城仅有的一所二贤书院,难以满足需要。乾隆十四年,署令(代行县令之职)张元芝为解决学子求学问题,在县治右原六贤书院旧址(今文博苑小区)创建书院,取义顺昌华阳山,名“华阳书院”,也是清代县域规模最大的书院。

华阳书院选址原六贤书院旧址,主要基于三点考虑:一是利用书院旧址兴建,利于延续书院教育的文脉;二是书院紧邻县治、儒学,便于教育官员教学管理,促进教风正、学风浓;三是书院北面有顺昌最古老、规模最大的两个寺庙——东岳宫和正识寺,便利学子借助寺庙藏书丰富、环境清幽的环境刻苦攻读、研讨交流。因此,华阳书院一经建成,就成了顺昌县当之无愧的“最高学府”。

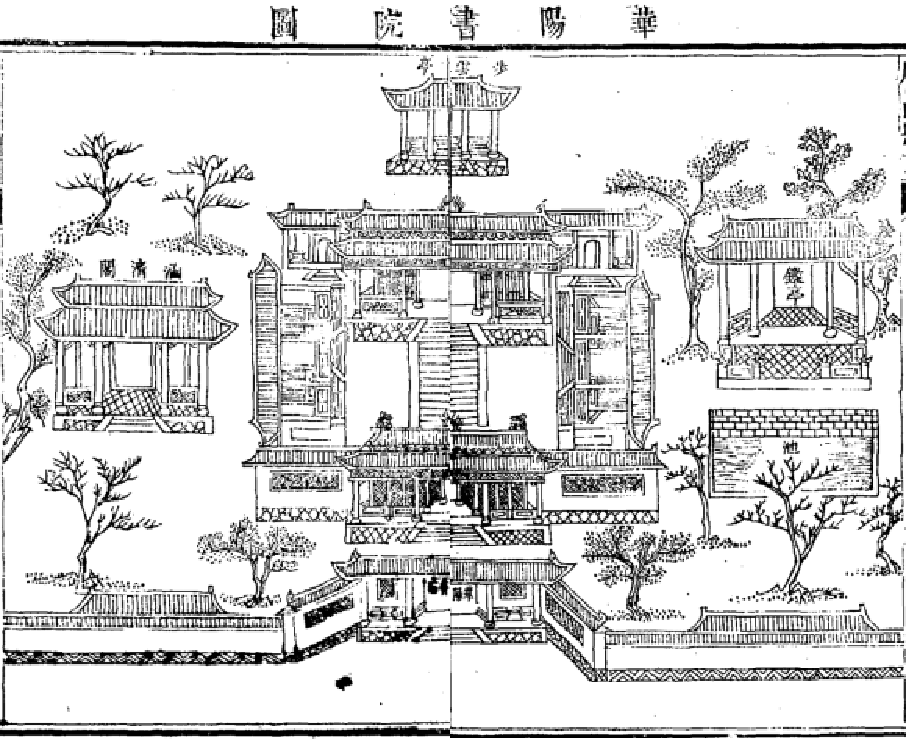

华阳书院四周筑以围墙,自大门而入,正对着的就是呈“回”字形结构的主体建筑。书院教室主要分布于主体建筑北面,有三进连廊式。书院环境优美,主体建筑四周建有若干凉亭供师生交流、研讨学术,还遍植花草、名木,建有观赏鱼池,供师生课余时间休闲游玩。华阳书院实行官学管理模式,重金聘请乾隆六年举人考试第四名的萧文光为山长。萧文光对书院管理尽心尽力,县志称其“扩修华阳书院,甚著力”。

乾隆三十八年,知县陈锳针对华阳书院年久未修的问题,经“与多士谋”,决定扩建书院。适逢太学张正源自请主持此事,陈锳又在书院左侧独资捐建了涵清阁。此次重修,进一步完善了书院主体建筑,前部萃英堂主要为教师授课之地,沿东西侧石阶而上在中堂设六贤祠,左右翼两侧厢房则全部改为学员宿舍;新建了步云亭、鉴亭、涵清阁,加固了与县衙紧邻的围墙。陈瑛在《涵清阁碑》中说明了“涵清”名字由来:望前山飞瀑,澄净若练,与阁之虚明,其气遥相吐纳,因颜曰“涵清”。至道光十年(1830年),知县陆嗣渊因书院年久失修,带头捐款倡议再修华阳书院,名士乡绅纷纷出钱出力,历时3个月完成,并改涵清阁为魁星楼,“学舍倍增,藏修有地,见之者莫不怡然兴然望矣”。

清乾隆《顺昌县志》华阳书院图

华阳书院作为顺昌官办的最高学府,经费来源以官府资助为主,亦有民间乡绅捐助,因此书院的办学经费总体充足。旧志中多有记载乡绅捐资之事,反映了当时浓厚的崇文助学风气,促进了顺昌教育事业发展。据统计,自乾隆十四年至光绪三十年(1904年),顺昌共考中举人23人、恩贡33人、拨贡25人、副贡8人、岁贡150人、优贡3人、例贡284人。这些成果,除了得益于学子自身的禀赋努力外,也离不开华阳书院的教导之力。

光绪三十年,高登鲤、卢榕材、游德仁、高世恩、吴绍贤等人获悉科举制度即将废除,与县知事刘念慈商议,顺应形势开展新式教育,将华阳、二贤书院共同改办为顺昌县高等小学,推选高登鲤为校长。这是顺昌县的第一所小学,即今顺昌县实验小学前身。至此,华阳书院转向融入新式教育制度体系之中。