顺昌为理学名区,贤才辈出。南宋咸淳九年(1273年),时任福建闽海道佥宪节的顺昌人廖邦杰在县治东创建双峰书院,以传播理学文化为主,内有祭祀杨时、廖刚、朱熹、廖德明四先生的祠堂,是设在顺昌城内的首家书院。后毁于战火。

元至元二十九年(1292年),郡判官毋逢辰在原址复建双峰书院。延祐年间(1314—1320年),邑尹张元亨主持修复书院。书院于延祐二年腊月完工。书院之东修建有三道门,名“师交渊源之堂”,堂前建一祭拜的亭子,名“道南亭”,在此可“左聆弦歌之音,右仰河海之容”。书院还增建四贤堂,祀杨时、廖刚、朱熹、廖德明四贤,激励书院学生见贤思齐,强化学派的认同感和凝聚力,使得学生能够“遵从其学”“信从其道”。双峰书院奉祀廖刚、廖德明二贤的同时奉祀杨时和朱熹,是因为廖刚学于杨时,廖德明学于朱熹,顺昌人亦多称为“四贤”,以表尊师重道和追溯道统,如此“登斯堂,睹斯像,知此为四贤,则知所敬,知所敬则知所学,知所学则知所祖宗”。

明天顺初年(约1460年),通判宋玺到双峰书院拜谒,言说既然追溯二廖先生的道统至杨时和朱熹,并将他们四人并祀,那么也应再追溯至罗从彦和李侗,书院之堂既以“师友渊源”命名,没有将罗、李二贤遗漏在外的道理,应该将罗、李二贤与双峰书院四贤合祀,以补全昔日未全的礼仪,这样师友间相互传授接受,道学上相互继承的言行为可为乡人所传诵而熟知。于是书院增祀李侗、罗从彦,称为“六贤书院”。

明宪宗时(1465—1488年),书院破败倾毁。成化六年(1470年)十二月,福建按察副使何乔新命顺昌县丞赵玺在书院故址建正祠三间,前厅三间,规模宏丽。新建的正祠里,仍祀杨时、廖刚、罗从彦、李侗、朱熹、廖德明六贤。

正德十六年(1521年),县令马性鲁将六贤书院移建到位于县治西资胜寺的遗址上。书院有正堂五植,后寝厅一间,东西廊房各四植,堂西空地为园;仪门三植,祀廖刚和廖德明二先生,令廖氏裔孙廖光祖主持奉祀,置学田30余亩、地7亩,并易名为二贤书院,亦称二贤祠。之所以奉祀对象从六贤改为二贤,是因为书院屡修屡毁,经历多次重修,却难以为继。而对学子和百姓来说,与其追溯其遥远的“师门”“道统”,不如将书院负责人固定下来,以维持书院发展。因此书院抛开道统谱系的束缚,仅祀廖刚、廖德明二人,并命廖氏子孙后代维持,以此保障书院的长久发展。

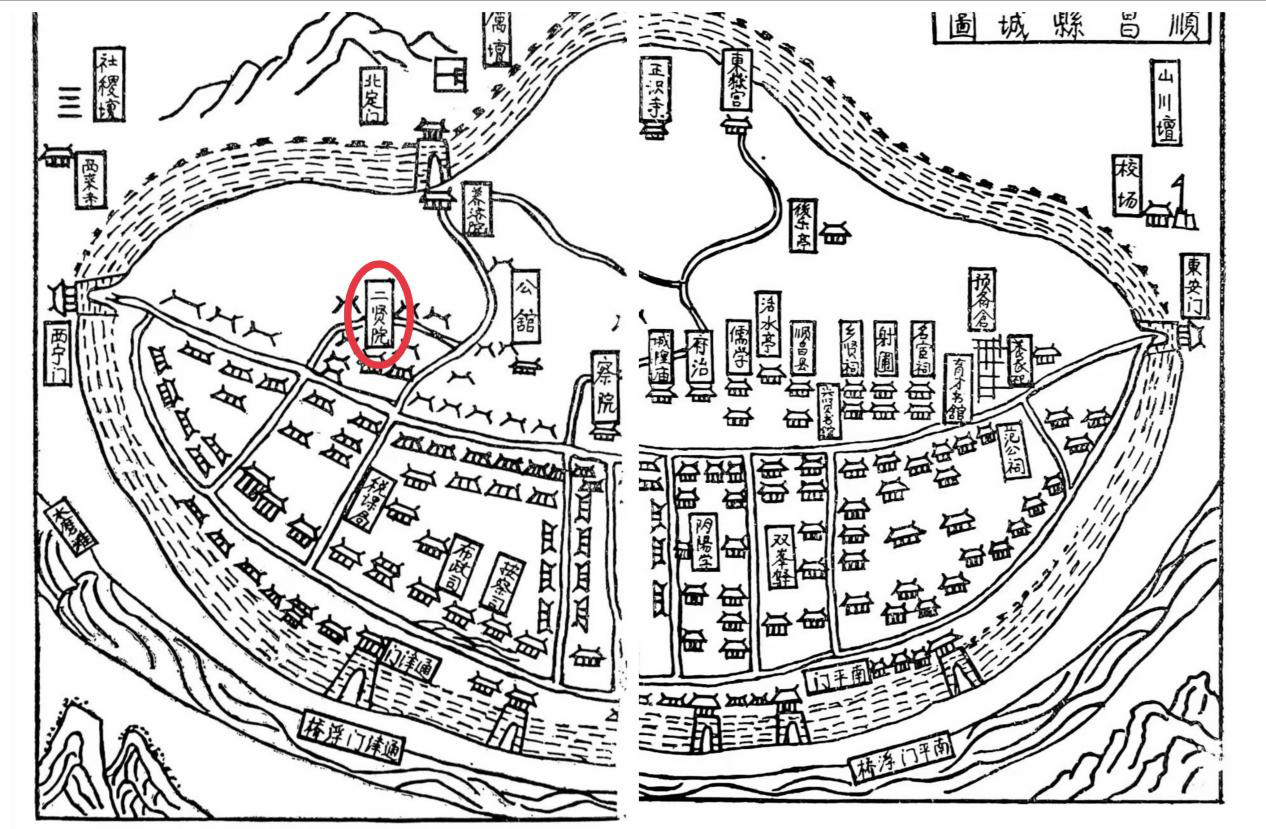

明正德十五年《顺昌邑志》二贤院(二贤书院)地址示意图

清乾隆二十八年(1763年),知县陈锳扩建二贤书院,监生张正源捐资在书院后增建步云亭,在书院右边增建敬业轩。光绪二十一年(1895年),朝廷下诏将各省的书院改为学堂,至此延续了上千年的书院制度宣告结束。光绪三十年,二贤书院与华阳书院共同改办为顺昌县高等小学,是顺昌县的第一所小学,即今顺昌县实验小学的前身。