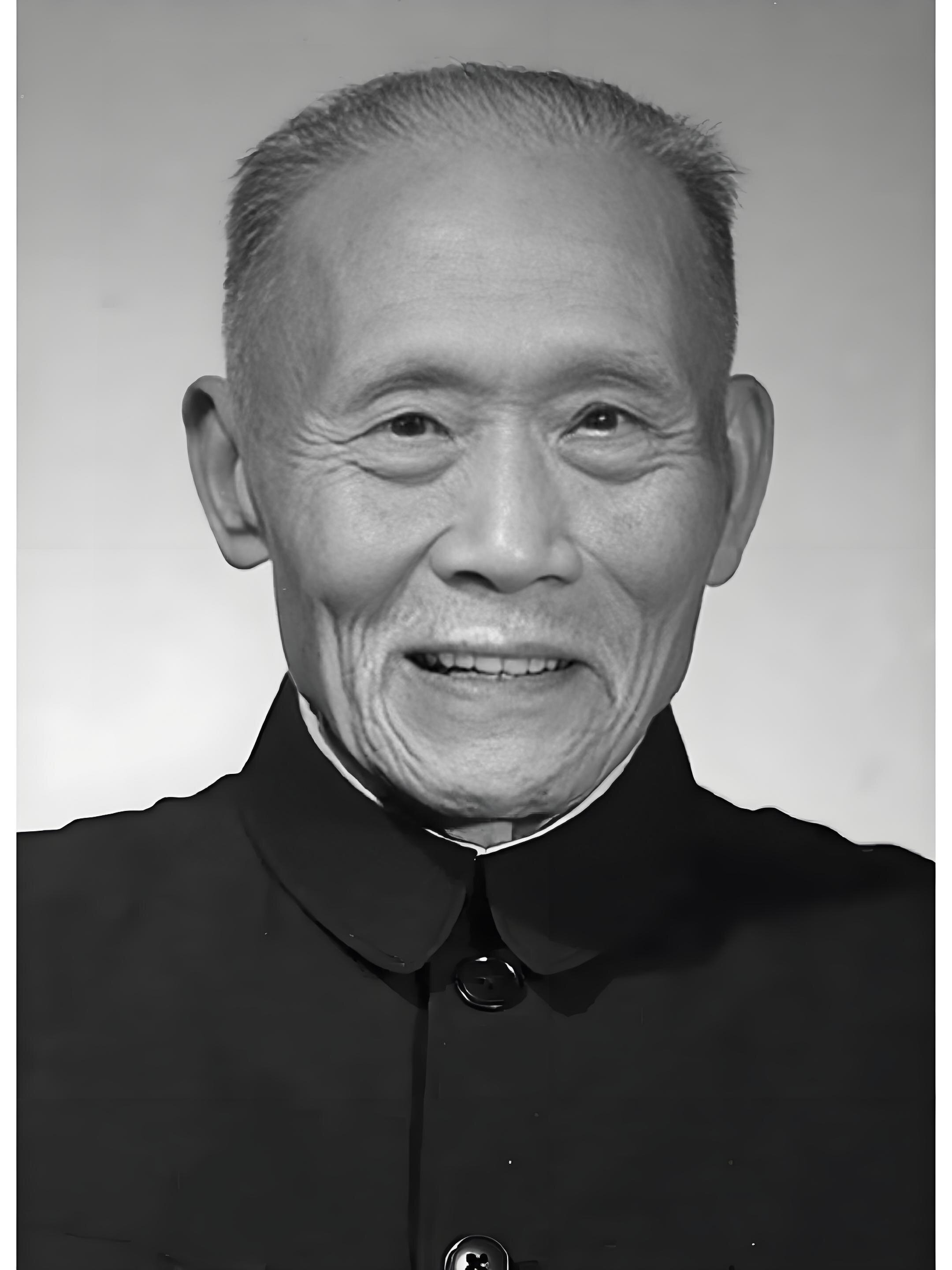

徐特立(1877—1968),原名徐懋恂,又名徐立华,湖南长沙人。杰出的无产阶级革命家、教育家。新中国成立后,曾任中央人民政府委员会委员等职。

图为徐特立像

1957年2月1日,是徐特立的八十寿辰。时任党中央副主席的朱德想要为老战友做八十大寿生日宴。正在北京西城区家中的徐特立坚决不同意,但是实在推托不了,于是就在寿辰前两日乘坐火车离开北京,前往长沙出席湖南人民代表大会。不料到了湖南,他曾经的学生们知道老师来后,也准备设宴为他庆生祝寿。参加会议的徐特立有点坐不住了,便连夜乘火车前往桂林。最后,工作人员在餐车上给徐老做了一碗长寿面,就算是给他祝了寿。

用教育来改革人心

20世纪初的中国正处于令人煎熬和困惑的黑暗岁月,列强侵略、军阀混战、政治黑暗、民生凋敝,沉浸在迷惘中的有志之士积极探索救国救民之路。如何挽救民族危亡,徐特立感到愤慨、焦急,但又苦于找不到正确道路。

忧国忧民的思绪促使他下定决心报考宁乡速成师范学校。1905年春,徐特立考入该校一个学制为4个月的速成班。在这里,他受到了孙中山民主革命思想的熏陶,“走上了反康、梁而相信孙文的道路”,成为一名激进的革命民主主义者。

毕业之后,徐特立牢记周震鳞校长的教诲,在家乡长沙创办数所学校,决意“用教育来改革人心”。在这些新式学校里,他心怀救国救民的理想,改进教育方法,传播进步思想,培养了毛泽东、蔡和森等一大批进步学生,对他们走上革命道路产生了深远影响。

1926年冬至1927年春,随着北伐战争的胜利推进,中国共产党领导的农民运动迅速在全国兴起。在毛泽东的建议下,徐特立回到五美乡调查农民运动。令他惊讶的是,曾经熟悉的家乡完全变了模样,人们的思想也发生了深刻变化。徐特立一边赞叹农民运动的伟大,一边感慨地说:“我下乡住一个星期,使我从18岁到50岁以来的思想整个革了命!我过去崇拜的康、梁和中山,比之有组织的农民对于中国革命的作用渺乎小矣!”

如火如荼的工农运动让徐特立认识了人民群众的伟大力量和共产党领导革命的伟大作用,也让他坚定地选择了马克思主义。1927年国民党反动派背叛革命,疯狂镇压共产党人和革命群众。面对腥风血雨的白色恐怖,年过半百的徐特立冒着杀头的危险,毅然加入中国共产党。对此,陆定一曾给予他极高的评价:

人民教育家徐特立同志,就这样给全党同志上了第一课:困难时不要动摇,应当更坚定地奋斗,革命是一定胜利的!

俭以修身廉洁齐家

在生活上,徐特立始终保持着艰苦朴素的生活作风。他不抽烟,不喝酒,一年四季都穿着洗到发白的旧衣裳,只有参加重要会议或接待外宾时才会换新衣服。陕甘宁边区曾流传着一首赞扬徐特立的小诗:

少骑公马多徒步,不要随从来照护。

携带两个冰馍馍,一天开会好几处。

新中国成立时,徐特立已是72岁高龄了。作为革命老前辈,他严于律己,严格约束家人,一如既往地保持艰苦朴素、勤俭节约的生活习惯。

1954年9月28日第一次全国人民代表大会结束后,徐老收到了人民代表补助,他随即将钱退回,并让秘书回信:“我每月都有薪金,以后不要再给我寄了。”

徐特立把一生无私地奉献给祖国的同时,也非常注重家庭教育,他的爱国情怀深深地影响着子女。

徐特立的长子徐笃本喜爱读书,做事认真,话语不多但平易近人,关心社会现实和百姓疾苦,在长沙读中学时便秘密加入了中国共产党,是我党的早期党员。第一次大革命时期,年仅19岁的徐笃本听从父亲的教诲,积极投身于毛泽东领导的湖南农民运动,担任湖南醴陵农民协会主席,把那里的农民运动搞得如火如荼。1927年大革命失败后,风华正茂的徐笃本不幸牺牲,时年21岁。

徐守珍是徐特立的大女儿,在腥风血雨的白色恐怖中,她不幸与父亲失联。直至新中国成立,父女才得以团聚。此时的徐守珍没有工作,便写信请求父亲在北京给自己安排一份工作。徐特立强忍着思女之情,拒绝了她的要求。他认为自己的子女不应该因他而得到组织的照顾,应该始终与人民站在一起。他曾在给女儿的信中写道:

政治不在口里能说大道理,而在能和劳动群众站在一起,自己的困难放在第二位,劳动群众集体的困难放在第一位。

你们如果需要我党录用,那么需要比他人更耐苦更努力,以表示是共产主义者的亲属。

徐特立去世前,在遗书中写道:“过世后,把遗体献给医学科学部门。”徐特立总是把革命利益放在首位,从不计较个人利益和得失;他考虑的不是从国家和社会索取什么,而是自己能为国家和社会贡献什么。为了中国的革命和建设事业,他奉献了自己的毕生精力和全部智慧,践行了他始终站在劳动人民一边的初心。