南宋嘉熙年间,朱子理学逐渐得到朝廷的推崇,朱熹生前所极力推广的书院教育、书院讲学形式也开始得到认可,由官方出资的书院在各地创建起来,并以此作为褒扬理学诸子的重要方式。嘉熙二年(1238年),浙江金华人王埜知建宁府,在离开朝廷之际,宋理宗对他说:“游、胡、朱、真流风未泯,表宅里以率其民,则予汝怿。”王埜到任后,在建宁府府治北、前知府韩元吉于淳熙元年(1174年)修建的比园基础上创办建安书院,祭祀朱子,以真德秀配享,并立斋舍,聘请理学家廖德明门人郑师尹、理学家蔡元定孙蔡模教学其中,成为“庆元党禁”之后以官方名义向民间公开教授朱子理学的第一所书院。书院还建有燕居堂,以祀先圣。

旧建安书院门前朱子井(艮泉井)

元末,建安书院因战乱受到波及。明洪武十九年(1386年),建安知县余子薛将书院迁于崇儒坊府学,原故址改创知府廨舍,后书院逐渐荒废。

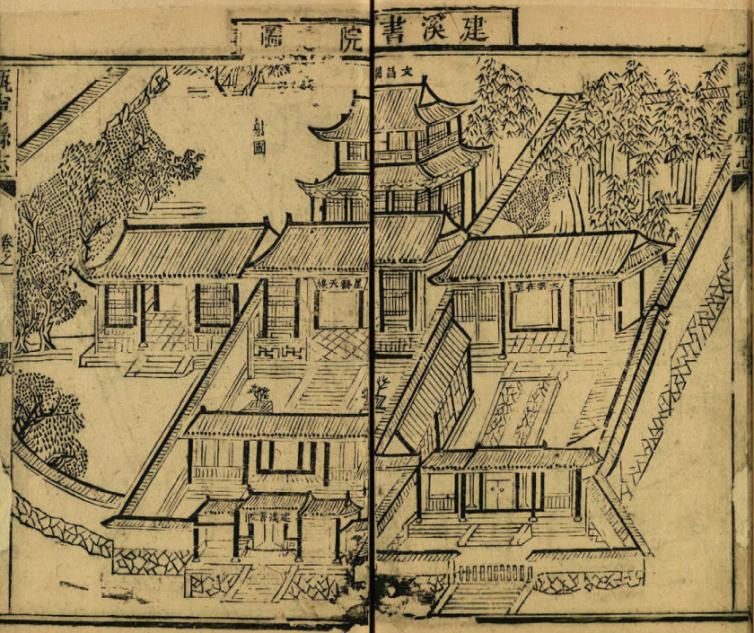

清康熙三十年(1691年),瓯宁知县邓其文将建安书院从崇儒坊府学改建于右卫旧基义学之右(今建瓯御花苑小区),祀建州诸先儒,在书院后建文昌阁,右创讲堂,设置射圃,以为诸生讲学观德之所,并改名建溪书院。次年,在书院设义学,聘请名师教授家境贫苦的学生,建溪书院前(今建瓯西大街东段)因之称“义学前”。乾隆十九年(1754年),建宁府知府史曾期翻新书院,从建安、瓯宁、建阳、崇安、浦城等县筹集苗谷720石及茶叶、掺油、山场租银若干作为书院经费。道光四年(1824年),建宁府知府陈俊千、建安知县包干臣等重修建溪书院,有书舍24间,并遵循官办书院定制,分官课、师课每月考试,且每年的甄别考试有一定的生员录取名额,根据考试成绩发放学生膏火。

清康熙《瓯宁县志》建溪书院绘图

光绪二十七年(1901年),各省书院中属省城者改为大学堂,属各府者改为中学堂,强调“教法当以四书五经、纲常大义为主”。光绪三十二年,建宁府知府白增煜在建溪书院创办建郡中学堂,光绪三十四年停办。宣统元年(1909年),建溪书院改称建宁府中学堂。民国以后,先后又改称为建瓯中学校、福建省立第五中学校、福建省第五初级中学校等。民国18年(1929年),学校成立高中班,为六年制中学,称福建省立建瓯中学。1949年,与建瓯县立中学合并,称福建省建瓯人民中学。1952年,合并私立培汉中学,改称福建省立建瓯中学。1956年,改为福建省建瓯第一中学,延续至今。

回顾建瓯书院的历史,建安书院与建溪书院堪为佼佼者。凭借官办书院的优势,建安书院具有更高的规格和更优秀的师资。师资方面,建安书院创立时的首聘山长蔡模是朱子私淑弟子,郑师尹为朱子高弟廖德明弟子。随后,如浙江名儒项安世之子项寅孙,秘书省正字林翼龙,教授徐几,及后来官至右丞相的黄铺,元代的陈印翁、黄君复等人都担任过建安书院山长。他们不仅教书育人,也在书院著述立说。蔡模在书院期间,撰有《文公年谱大略》《易传集解》《大学衍论》《河洛探赜》《续近思录》《论孟集疏》等与朱子理学关联的著作,其中《文公年谱大略》成为后世研究朱子生平珍贵的考据书。清代历任建宁知府也十分重视建溪书院,聘请名人为山长,主讲书院。

“庆元党禁”时期禁锢理学,朱子著述遭到毁灭性破坏。建安书院创立后,广泛收集、整理、刻印、教授朱子理学著述。如,南宋淳祐年间(1241—1252年),浙江名儒项安世之子项寅孙,在建安书院刻印其父所撰的《周易玩辞》十六卷;元代,建安书院山长黄君复曾主持刻印《蜀汉本末》;清代,朱子建安十六代孙朱玉编成《朱子文集大全类编》,并在建溪书院刻印传世,推动了书院藏书多元化,对传播朱子理学发挥了重要作用。

建安书院建成至建溪书院改为新式学校期间,开馆纳学,传播教化,惠及建安、瓯宁、建阳、崇安等七地学子,先后走出了205名进士,如撰《近思录集解》的南宋理学家叶采、官至内阁首辅的明代政治家杨荣等。

2023年,建瓯市委市政府为加快“千年建州·理学名城”建设,传承弘扬朱子文化,扩大建瓯朱子理学发祥地的影响力,打响城市品牌,投资3700多万元在宋代原址重建建安书院。2024年10月,新落成的建安书院为三院落建筑,中轴线设置明伦堂和藏书阁,其中明伦堂主要为理学文化展示区兼讲堂,藏书阁为二层建筑,一楼为展示建安书院整理、抢救理学文献、书籍之处,二楼收藏建瓯图书馆所有珍贵古籍、善本;西侧为义学院落,主要功能为讲堂,兼具建版、建本、古琴体验和书画练习;东侧为朱子祠,是一座集奉祀、讲学、藏书功能为一体的传统规制与现代功能相结合的书院。

2024年在宋代原址重建的建安书院