清康熙《建宁府志》载:环溪精舍,在府城南紫芝上坊(今建瓯市水南原袜厂一带,东西溪交汇处的南岸)。南宋绍兴十年(1140年),朱熹之父朱松创建。

朱松(1097—1143年),字乔年,号韦斋,徽州婺源(今江西婺源)人,宋代理学家、诗人。北宋政和八年(1118年)中进士,同上舍出身,授迪功郎,被任命为建州政和县尉,历任奉议郎、承议郎等职。卒赠通义大夫,谥献靖。

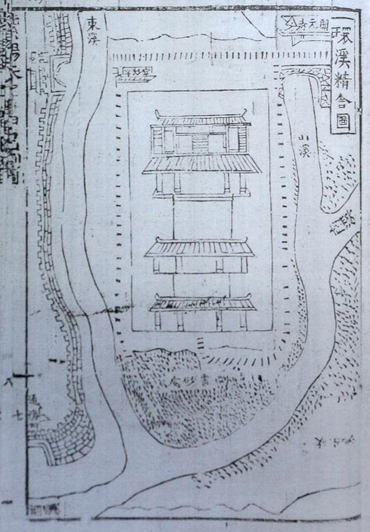

绍兴十年(1140年),朱松由于政见与主和派相悖,触怒秦桧,被诬以“怀异自贤、阳为辞逊”的罪名,外放出任饶州知州。朱松未赴,自请为祠官,归家闽北。同年秋,在建州城南紫芝上坊东西溪交汇处的南岸建成环溪精舍。从《紫阳朱氏建安宗谱》环溪精舍的绘图可以看出其规制:四周树立木栅栏围合,整体建筑坐东南朝西北,分为三进矩形布局,一进为外门,穿过庭院至二进,是三间宽敞的排屋,也是讲学的场所,再经过一庭院至三进,是一座二层小楼,一楼前厅是会客厅,后阁为灶膳房,二楼则是休憩室。

环溪精舍前有沙洲,相传朱熹少时在此画下过八卦图,因而得名画卦洲,后人曾在此建画卦亭。清代郑修楼有诗作《题画卦亭》:“千年草木有仪型,旧是当年画卦亭。半亩烟痕助天碧,一峰树色为闽青。即今日月明如许,想见乾坤梦独醒。愧到先贤读书处,白头片刻略惺惺。”原亭损毁后,民国邑人晋国华曾捐资重建画卦亭,名士翁鹤年撰写碑记。现此亭及石碑已不复存。

清乾隆《紫阳朱氏建安宗谱》环溪精舍图

朱松在环溪精舍讲学育子,“日以讨寻旧学为事,手抄口诵,不懈益虔”,并邀请董颖、范如圭、胡宪等人到精舍讲学,少年朱熹在此接受教育。绍兴十三年(1143年),朱松在环溪精舍病逝,临终前将妻子和儿女托付给在崇安五夫的好友刘子羽,环溪精舍因而荒废。

明洪武(1368—1398年)初,有僧人在建瓯城南造石桥,在环溪精舍构建庵房以用作督工。桥成后,僧人借故居留庵房并改称桥局寺,经不断拓增,最后改名方广寺。成化二年(1466年),朱松十世孙朱燉告于官府,仅收回精舍西侧空地。正德十年(1512年),朱松十一世孙朱㸅请于提学胡铎,才将精舍全部收回。朱氏子孙加以修葺后,祀朱松像于中堂,以文公熹配享,后更名为朱韦斋先生祠。嘉靖十七年(1537年),朱松十二世孙朱升向提学江以达申请“岁时秩祀”,经郡核实后,“遂以是年秋下建宁秩诸常祀”。万历三十七年(1609年),朱韦斋先生祠毁于大水。天启七年(1627年),在府城内南门街重建。清康熙年间(1662—1722年),时任建安五经博士朱潆、裔孙朱玉合议将南门街祠迁建于紫霞洲朱子家庙内,改名启贤祠。

1973年,建瓯市建设建瓯袜厂和水南食品厂,环溪精舍最后残存部分被拆除。2024年,建瓯市规划在水南南湖之畔重建环溪精舍,作为古城文化复兴项目,曾经启贤肇哲的环溪精舍不久将重现于世,以文化赋能城市发展,用文气浸润人心、引领社会风气,为南平市高质量发展增添动能、增添活力。