廖德明:直道自任,德业丕著

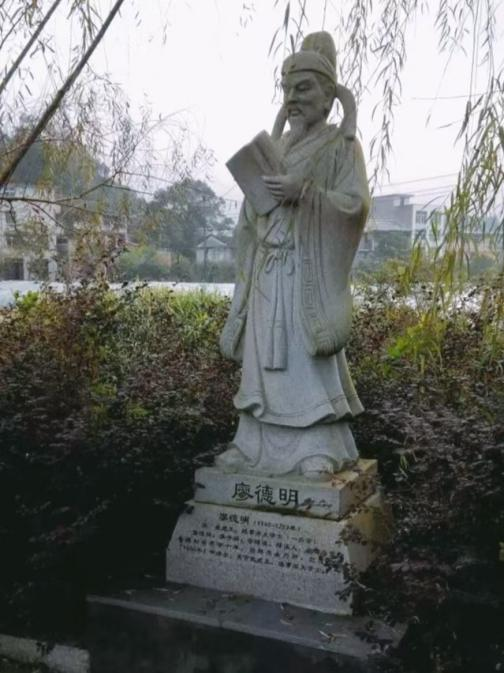

顺昌县元坑镇廖德明雕像

廖德明(生卒不详),字子晦,别号槎溪先生。其先祖廖业,唐代将乐县人,懿宗(859—873年在位)时为睦王府司马,举家迁至今顺昌县元坑镇槎溪村。

廖德明少年时喜好佛老之道,后读理学家杨时著作,“读之大悟”,遂有心于理学,拜朱熹为师,成为朱子得意门生,师生书札往返甚密。南宋乾道五年(1169年),廖德明举进士,后历官莆田知县、韶州(今广东韶关市)教授、浔州(今广西贵港市桂平市)知州、广东提刑、广州知州、吏部左选郎官等职,为官数十载,“直道自任,德业丕著”“弗坠家声”。著有《槎溪集》《文公语录》《春秋会要》等。

守正不阿,善政于民

廖德明为官秉持公正,不阿附权贵,将造福一方为己任。南宋淳熙三年(1176年),廖德明知莆田县,发现有一位显贵的官吏想要县邑旁空地,扩建私人住宅,他坚持不允许。太守及其僚属出面说情,廖德明正色道:太守是天子守土之臣,没听闻可以随便将土地赠与人。太守闻之愧服。廖德明还在莆田县设立慈善机构“仁寿之庐”,朱熹在《书廖德明〈仁寿庐条约〉后》中称此“使夫道路往来、疾病之民咸得以托宿而就哺”,“以活中路无告之人,固学道爱人之君子所乐闻而愿为者”。

廖德明赴任韶州后,当时乱匪攻陷桂阳(湖南桂阳),进逼韶城,廖德明却“燕笑自如,遣将驰击,而亲持小麾督战,大败之”。同时严守边关,“明申赏罚,宣布威信,韶晏然如平时”。改知浔州,更是勤政为民,与当地官员发动百姓参与城墙修建、加固,以防三江交汇处的浔州遭受洪水之灾。他因执政有方,甚得众望,被多次推荐任更高职位,但他都婉言相辞。

廉政奉公,不徇私情

廖德明任职广东提举刑狱期间,廉洁奉公,不徇私情。当时朝廷下诏各地选拔有才干的人,有人来函求荐,廖德明认为选拔人才是国家大事,不能任人唯亲,把来函一一退回。有一任职主簿的同乡,廖德明听闻他有才干,便举荐他。不久,廖德明到该县,主簿为感谢他的知遇之恩,特设宴招待,席间摆设都借用富家豪门的华贵器具,廖德明看他讲究排场,气愤地说:一名主簿若是如此侈奢,将来必定是一个贪官也!他深感自己荐人不慎,于是追还自己的推荐书。

教化地方、弘扬理学

廖德明出任莆田知县时,莆田县民间巫风盛行,廖德明视事不久,就惩办了一批以鬼神愚弄百姓、骗取钱财的神棍,打击了歪风邪气。

淳熙年间(1174—1189年),官任韶州教授的廖德明重建了濂溪祠,纪念北宋理学家周敦颐,朱熹为之撰写了《韶州州学濂溪先生祠记》。期间,他设立师悟堂,刊刻朱熹的著作《家礼》以及程氏诸书。公余之时,他常常延请其僚属及诸生,讲论理学思想,把朱熹理学传播到广东,“远近化之”。后理学被视为“伪学”被禁止,但他仍矢志不移传播程朱理学。

庆元年间(1195—1200年),廖德明为浔州教授,为学者讲明圣贤心学之要,还亲手种植三棵柏树于州学之旁,浔州人士爱敬之如“甘棠”,称颂他惠政于民的功绩。

师从朱熹、从学不辍

廖德明以朱门理学名家著称于世。他在朱熹所创的四所闽北书院——寒泉精舍、云谷晦庵草堂、武夷精舍和竹林精舍(沧洲精舍、考亭书院)都曾从学受业。朱熹作为一个大教育家,门人弟子众多,在四所书院都曾从学受业的弟子则不多见。廖德明于任职间隙多次到闽北师从朱熹,《朱子语类》就记载了其问学朱熹的多个条目。

廖德明与朱熹师生情谊浓厚,书札往返甚密,明正德《顺昌邑志》就记载有朱熹《答廖子晦书》《书廖德明仁寿庐条约后》《秋日同廖子晦、刘淳叟、方伯休、刘彦集登天湖下饮泉石轩,以山水清晖分韵赋诗,得清字》等诗文。“庆元党禁”期间,朱熹受到权奸迫害,理学被指斥为“伪学”,一些学生因害怕受到株连,避之惟恐不及,但廖德明仍然从学不辍,朱熹也为其精神所感动。他曾对廖德明说:朋友间多中道而尽者,老兄却能拳拳于切己之学,更勉力扩充,甚慰衰老之望。

廖德明勤学苦读,是朱门弟子中的佼佼者。他论死生与鬼神,释《论语》中“未能事人,焉能事鬼”“未知生,焉知死”,认为“知人之理则知鬼之理,知生之理则条死之理。”作为顺昌廖氏中继廖刚(两宋之交的御史中丞、工部尚书)之后的理学名家,朱熹称赞道:“廖德明学有根据,为政能举先王已坠之典。”

明成化五年(1469年),为纪念廖德明,顺昌槎溪乡人兴建了槎溪桥。一座典型的石墩叠涩式木梁廊屋桥,历经数百年多次修葺,仍保存至今。正德十六年(1521年),顺昌知县马性鲁将六贤书院移址改建为二贤书院,纪念廖刚(廖高峰)、廖德明(廖槎溪)两位学者,令廖氏裔孙廖光祖主持奉祀。中堂额“万世维新”;祠门前立石坊,坊额“真儒”二字。书院后又改称二贤祠,以激励后人兴学崇道。

顺昌槎溪桥