概述

武夷精舍

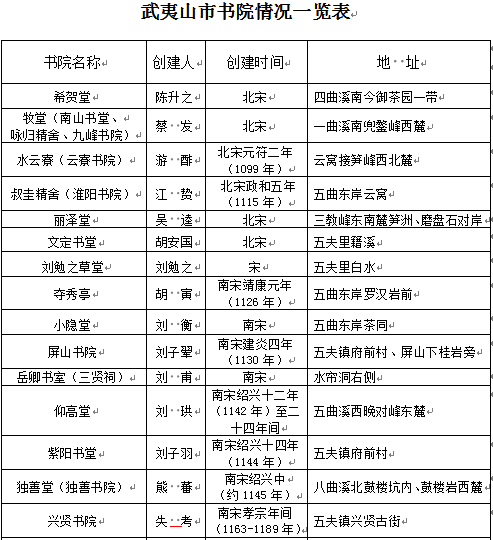

武夷山碧水丹山,历代名胜古迹点缀其间,天人合一,成为人与自然完美结合的典范。武夷山是朱子理学的摇篮,朱子理学在武夷山孕育、形成和发展。1999年12月,武夷山经联合国教科文组织批准,以文化与自然双重遗产列入《世界遗产名录》,成为中国第4处文化与自然双重遗产地,也是世界第22处文化与自然双重遗产地。其中,朱子理学与书院文化是武夷山文化与自然景观保护区的重要组成内容。自宋之后,在著名理学家胡安国、杨时、游酢,特别是朱熹等的影响下,历代理学家纷纷以传道为己任,在武夷山溪畔峰麓择基筑室,著书授徒,弘扬理学,武夷山因此成为中国东南的文化名山,被誉为“闽邦邹鲁”“道南理窟”。著名历史学家蔡尚思有诗曰:“东周出孔丘,南宋有朱熹。中国古文化,泰山与武夷。”据旧志记载,武夷山市古代共创办有书院54所(一址多名的以一处计算),其中宋代26所、元代4所、明代16所、清代8所,大多分布在武夷山风景名胜区九曲溪两岸、朱熹武夷精舍周围,现有遗址41处。

武夷山市书院发展始于北宋。元符二年(1099年),游酢在武夷山云窝接笋峰西北麓创办水云寮研究经史、聚徒讲学,与杨时合开八闽理学之先河。政和五年(1115年),官府为崇安乡贤江贽建叔圭精舍为其讲学之所,是武夷山最早的私塾学堂。此时期创办的书院还有希贺堂、牧堂、丽泽堂和文定书堂等。

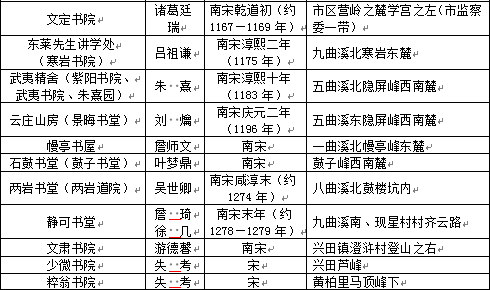

南宋时期,随着政治、经济、文化中心的南移,名贤大德汇集武夷山。胡氏五贤之一的胡寅在武夷山五曲东岸建夺秀亭隐居讲学;理学家刘子翚在五夫建屏山书院;抗金名将刘子羽为朱熹母子在五夫建紫阳楼,后朱熹于此立私塾。此外,为纪念理学先贤胡宪建兴贤书院,南宋名臣刘珙建仰高堂等。朱熹从师刘子翚、刘勉之、胡宪三先生,学成之后在武夷山隐屏峰下创建武夷精舍,在此授徒讲学,著书立说前后八年,200多名受业学者中,著名的有蔡元定、游九言、刘爚、黄榦、詹体仁、李闳祖、李方子、叶味道等,武夷精舍因此被称为“武夷之巨观”。此后,武夷山书院发展进入鼎盛时期,文人学者荟萃,先后创办了一批书院,如刘爚建云庄山房,詹师文建幔亭书屋,建宁知府叶梦鼎建石鼓书堂,詹琦、徐几建静可书堂,等等。

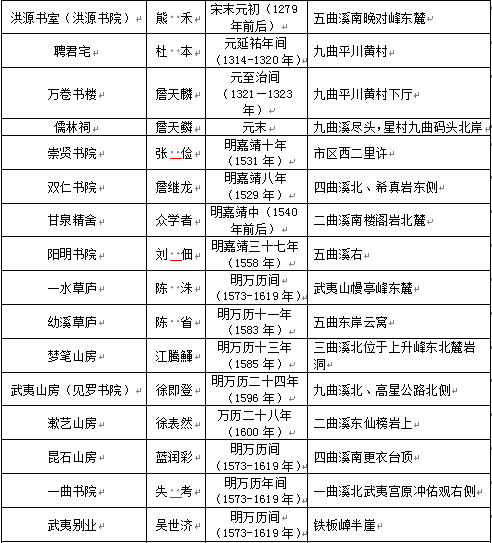

元代,武夷山新建书院较少,仅熊禾建洪源书室,杜本建聘君宅、詹天麟建万卷书楼和儒林祠。至明代,武夷山书院发展再度兴盛,崇安学者詹继龙创建双仁书院以纪念詹体仁、詹天麟(字景仁)两位同宗先儒;建宁太守刘佃建阳明书院以供讲学和奉祀王守仁;江腾鯶建梦笔山房作为读书之所;督学徐即登构建武夷山房,延请其师李材讲学其中;还建有阳泉精舍、崇贤书院、一水草庐、幼溪草庐、一曲书院、漱艺山房、昆石山房、茶洞书室等。

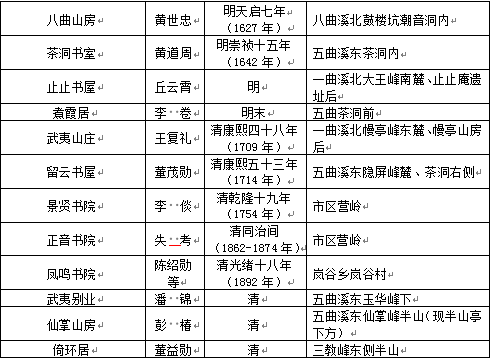

清代,武夷山书院延续发展,既有名家大儒于此处读书筑室,如董茂勋构筑留云书屋为其读书藏修之所;也有朝廷官员或官民共建书院,如知县李倓率董事生员衷槐林、黄焕,贡生吴机、邱抡相、程日章等建景贤书院;还有名士归隐于此筑室,如潘锦弃官隐居于玉华峰下筑武夷别业;以及奉文设立的正音书院。清末,随着新式学校教育的兴起,书院逐渐废弃,又因年久失修,大部分书院倾圮,仅存遗址或残基断墙或碑刻、石刻、牌匾等部分遗迹,或已改作它用。据调查,目前尚存部分遗迹的有13处,建筑尚存的为五夫的兴贤书院和武夷山水帘洞的三贤祠(岳卿书室)。

武夷山历代书院按性质大体可分为三种类型:一是官办,如县学的学宫、叔圭精舍、文定书院等;二是半官半民办,即原为私办,后得到官府的认可,派人管理,拨给学田,如屏山书院、武夷精舍、九峰书院等;三是民办,即学者自立的授徒讲学、读书著述之所,如水云寮、云庄山房、幔亭书屋等,大多规模较小。书院名称繁多,院、舍、堂、馆、庐、寮、屋、祠、宫,不一而足,大多为书院、祠堂同用。有的书院经过多次改建、扩建,名称多次变化,存在一址多名的现象。如叔圭精舍曾扩建为淮阳书院,牧堂曾扩建为南山书堂、九峰书院等。

近年来,武夷山市加强对书院文化的保护和活化利用,陆续开展书院的重修工作。1988年,崇安县人民政府重修兴贤书院;1988年和2017年武夷山市两度重修紫阳楼;2001年,武夷山风景名胜区管理委员会在原址重建武夷精舍。2022年9月,在宋明理学研究中心成立20年之际,武夷学院朱子书院正式揭牌成立,传承弘扬朱子文化、创新开展学术研究,为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展再续华章。目前,武夷山书院已列入福建省文物保护单位2处,列入武夷山市文物保护单位6处。

武夷山古代书院成就了心怀天下的创办者们“继往圣之绝学”的抱负,为当地培养了大量人才,更成就了武夷山在中华文化史上与泰山齐名的辉煌地位。时至今日,书院文化遗存仍是中国传统文化的瑰宝,为研究朱子理学和儒学的兴衰演变以及中国哲学思想史提供了弥足珍贵的实物资料。